荒川院へのご予約

スタッフブログ

膝内側の痛みが続くときに考えられる原因と対処法をわかりやすく解説

目次

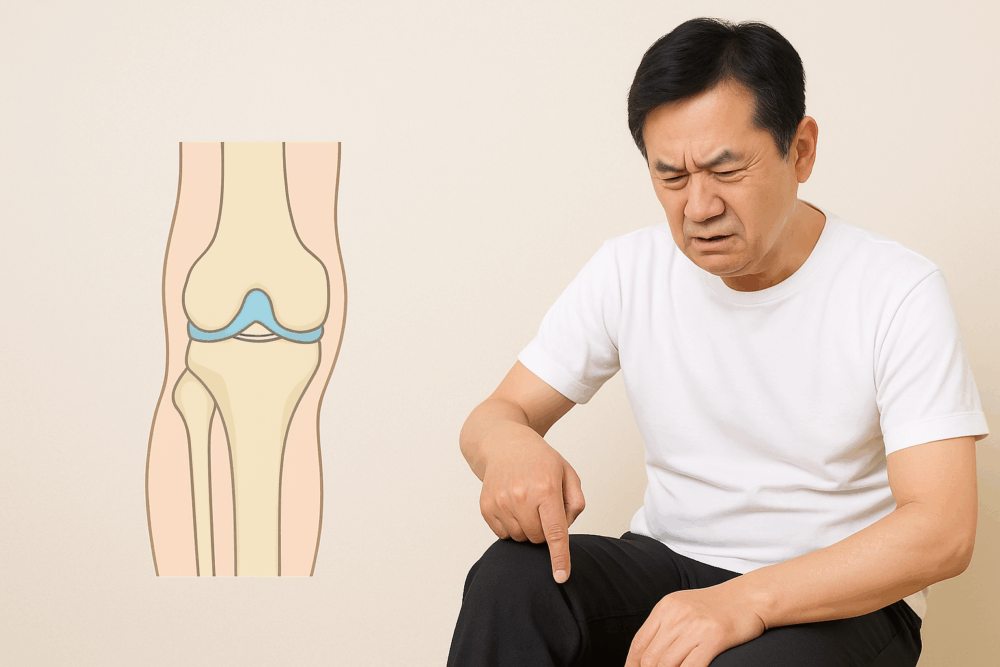

膝内側の痛みとは?まず確認したい症状の特徴

「歩くときに膝の内側がズキっとするんですよね」

「階段の上り下りも辛くて…でも外見は特に腫れてるわけでもなくて」

このような膝内側の痛み、実はよくあるご相談のひとつです。

特に中高年の方や、運動量の多い方から聞かれることが多く、原因は一つに絞れないケースも少なくありません。

痛みの出方によって見えてくる特徴とは

膝の内側にだけ痛みが集中している場合、歩くときにズキズキする、階段を下るときに鋭く痛む、膝を押したときにピンポイントで痛む、などのケースが多く見られます。

当院では、こういった「いつ・どこで・どのように痛むのか」という情報をていねいに聞き取りながら、関節の動きや股関節・足首との関連も含めて確認します。膝単体の問題ではないこともあるからです。

なぜ内側だけが痛くなるのか?

膝は内側と外側で構造や役割が異なり、特に内側には「内側側副靱帯」や「鵞足」と呼ばれる腱が集まるポイントがあります。そこに日常的な体重のかかり方や姿勢のクセが偏っていると、特定の部分に負担が集中しやすいといわれています。

当院では、歩き方や体の使い方の癖をチェックし、股関節や骨盤の位置も確認します。「膝だけでなく全体のバランスを見る」ことで、根本からの改善につなげるためです。

一時的な筋肉疲労との違いとは?

「昨日たくさん歩いたから今日は痛い」

このような一時的な筋肉疲労であれば、休養や軽いストレッチで自然に和らぐことが多いとされています。

一方で、膝の内側に出る痛みが数日以上続く、または繰り返すようであれば、構造的な負担が積み重なっているサインかもしれません。放置せず、早めにご相談いただくことで悪化を防ぎやすくなります。

当院では、必要に応じて簡単なセルフケアや歩行のアドバイスも行い、日常生活の中で取り入れやすい方法をご提案しています。

#膝内側の痛み

#歩くと痛い

#体の使い方の癖

#姿勢チェック

#整体での確認ポイント

膝内側の痛みで考えられる主な原因

変形性膝関節症|中高年に多い加齢変化と関節の負担

「歳のせいかな…って思ってたけど、これも原因なんですか?」

こんなお声をよくいただくのが、変形性膝関節症です。

特に40代以降の女性に多く、膝の軟骨がすり減ってくることで関節内の摩擦が起こり、内側に痛みを感じやすくなると言われています。最初は違和感程度でも、徐々に「正座がしづらい」「立ち上がるときに痛い」といった動作の制限を感じるようになるケースも。

当院では、こういった変化がどの段階にあるのか、膝だけでなく骨盤や股関節・足首の連動まで含めて確認し、全体の使い方の癖を一緒に整理していきます。

鵞足炎(がそくえん)|歩く・走る・階段で痛むときは要注意

膝の内側には「鵞足(がそく)」と呼ばれる、3つの筋肉の腱が集まる場所があります。

ここに繰り返しの動作(ウォーキング、ランニング、階段の上り下りなど)による負担がかかると、腱の付着部に炎症が起こりやすくなります。これが鵞足炎です。

スポーツをされている方はもちろん、立ち仕事が多い方にも見られます。炎症が強くなると、押したときの鋭い痛みや、膝を曲げ伸ばししたときの不快感が続くことも。

当院では、負担のかかる筋肉の柔軟性や緊張をチェックし、股関節の可動域や姿勢のクセまで含めてケアする方針をとっています。

靭帯や半月板の損傷|ケガのあとから痛みが出てきた方へ

「昔、膝をひねったことがあって…それからずっと違和感があるんです」

このような場合、内側側副靱帯や内側半月板の損傷が影響しているケースもあると言われています。

スポーツ中や転倒、日常の動作の中でのねじれがきっかけになっていることが多いです。

靭帯や半月板の損傷は、軽度であれば動けることも多く、気づかずに使い続けてしまうことも。そのまま動きの偏りが定着すると、痛みが慢性化しやすくなるため注意が必要です。

当院では、動作チェックや関節の安定性を確認しながら、全体の体のバランス調整もあわせて行っています。

O脚や姿勢のクセ|普段の歩き方が負担に?

膝の内側にだけ繰り返し痛みが出る場合、「O脚」や「歩き方・立ち方のクセ」が関係している可能性があります。

膝が外に開きやすい体型や、つま先を外に向けて歩く癖があると、体重が内側に偏ってかかり続けるため、特定の筋肉や靭帯に負担が集中しやすい傾向にあります。

当院では、姿勢の写真や動画を使った分析も取り入れながら、どこに負担がかかっているのかを一緒に確認します。そのうえで、再発しづらい体の使い方を身につけられるようサポートしています。

#膝内側の原因

#変形性膝関節症

#鵞足炎

#靭帯損傷

#歩き方の癖

膝内側の痛みを放置するとどうなる?注意したいサイン

痛みが慢性化するリスクと日常動作への影響

「ちょっと我慢すればそのうち楽になるかなと思ってたんですけど…」

こうしたお声、実はよく聞かれます。膝の内側に出る痛みは、初期の段階では軽い違和感程度のこともありますが、使い続けるうちに症状がじわじわ強くなっていくケースもあるようです。

階段の上り下りがつらくなったり、正座やあぐらがしづらくなったり、日常の動作の中に支障をきたす場面が少しずつ増えていくと、知らない間に慢性化していたということも。

当院では、初期の段階から体の状態を見極めることで、早めの対応と生活動作へのサポートを行っています。

変形や炎症が進行することもあると言われています

膝の内側にかかる負担が続くことで、関節内の軟骨や半月板のすり減りが進み、変形性膝関節症につながる可能性もあると考えられています。また、炎症が慢性化すると関節の腫れや水がたまるといった二次的な症状につながることも。

そうならないためには、「今ある痛みの背景に何があるか?」を見極め、体全体からアプローチしていくことが重要です。

当院では、膝そのものの動きだけでなく、股関節・足首・骨盤の連動を検査しながら、どこに負担が集中しているのかを探ります。

「大丈夫」と思っていたクセが痛みを呼ぶことも

「昔からこういう歩き方なんです」

「ずっと同じ姿勢でいるのがクセでして…」

ご自身では意識していない体の使い方が、膝内側にかかる負担につながっていることもあります。特にO脚傾向のある方、片足に体重をかけやすい方、股関節や足首が硬くなっている方などは注意が必要です。

当院では、写真や動作チェックを通じて、体の使い方や姿勢を一緒に見直しながら、再発しにくい状態を目指していきます。

#膝内側の慢性痛

#変形性膝関節症の予防

#炎症の進行

#日常動作の負担

#体のクセの見直し

自宅でできる膝内側の痛み対策とセルフケア

まずは負担を減らす工夫から

「何をしたらいいかわからなくて、結局何もできてないんです…」

こんなふうに悩まれている方は多いです。でも、ちょっとした工夫だけでも膝への負担を減らすことができると言われています。

たとえば、長時間の立ちっぱなしを避ける、階段では手すりを使う、足を組まずに座るなど、日常のちょっとした意識の変化だけでも膝の内側の負担を軽減しやすくなるようです。

当院では、こうした日常動作のアドバイスも含めて、無理なく続けられるケアをお伝えしています。

ストレッチや簡単な運動も有効とされています

膝そのものを強く動かすより、股関節や太ももの筋肉をゆるめるような軽いストレッチが効果的とされることがあります。

たとえば、

- 太ももの前側を伸ばすストレッチ

- 内ももをゆるめる開脚運動

- 仰向けで膝を軽く揺らすリラックス動作

といった、筋肉をいたわるようなケアがすすめられることも。

当院では、お体の状態を見ながら「どの動きが今の状態に合っているか?」を一緒に見つけるようにしています。

サポーターやアイシングの取り入れ方

「歩いていると痛みが強くなるときはどうしたらいいですか?」

そんなときには、膝用サポーターを活用するのもひとつの手です。圧迫によって安心感が得られ、動きの不安定さをサポートできると言われています。ただし、使いすぎて筋力が落ちてしまうのは避けたいところなので、使用タイミングや時間帯を調整することも大切です。

また、膝が熱を持っている場合は冷やす、冷えているなら温める、といった「状態に応じた対処」も必要になってきます。

当院では、症状にあわせたケア方法を無理なく取り入れられるよう、具体的なアドバイスも行っています。

無理のない範囲で「やらないこと」も大切

「頑張って歩かないとダメかと思ってました」

こんな声も少なくありません。でも、状態によっては休むこと自体が必要なケアになることもあるんです。

痛みが強く出ているタイミングで無理を重ねると、逆に回復が遅れる可能性があるとも言われています。

当院では、動くこと・休むことのバランスを見ながら、その方の体の声に合わせたケアを一緒に考えるようにしています。

#膝のセルフケア

#ストレッチ方法

#日常の工夫

#サポーター活用

#無理しないケア方法

病院・整体はいつ行くべき?来院の目安と施術のポイント

「レントゲンでは異常なし」と言われたけど痛みが続くときは?

「整形外科で検査しても異常はないって言われたんです」

それでも膝の内側に違和感や痛みが残る…という方は少なくありません。

レントゲンでは骨の状態は見えても、筋肉や靭帯、体の使い方のクセまでは映りません。特に動きのなかで生じる微妙なズレや負担の偏りは、目に見える変化がなくても痛みの原因になっていることがあります。

当院では、実際の動作や姿勢、関節の可動域などをていねいに確認しながら、「どこに負担が集中しているのか」を探っていきます。

整体ではどんなことを見ていくのか?

当院では、膝だけを部分的に見るのではなく、体全体のバランスから検査を行います。

膝の内側に痛みが出ているとしても、その背景には、

- 股関節の動きのかたさ

- 骨盤の傾き

- 足首の使い方

- 体重のかけ方の偏り

などが関係していることも。

まずは関節の可動域や筋肉の柔軟性、体の軸の崩れなどをチェックし、それぞれの体に合った調整を行います。

当院が大切にしている施術の考え方

私たちは、「その場しのぎのケアではなく、再発しにくい体づくり」を目指した施術を大切にしています。

痛みのある膝を無理に動かすことはせず、まずは負担の少ない方法で周囲の環境を整えることからスタートします。必要であれば、立ち方や歩き方などのクセの改善も含め、全体をサポートできるようにプログラムを組み立てます。

施術後には、ご自宅でも簡単にできるセルフケアや意識していただきたいポイントもご提案しています。

どのタイミングで来院を考えるとよいか?

「もう少し様子を見たほうがいいのかな…」と迷う方も多いと思います。

以下のような場合は、一度ご相談いただくことをおすすめしています:

- 痛みが1週間以上続いている

- 階段の昇降や歩行に支障を感じる

- 安静にしても改善の気配がない

- 日常生活に支障をきたし始めている

早めのケアで体への負担を最小限に抑えることができることもあります。

#膝内側の痛み相談

#レントゲン異常なし

#体全体のバランス調整

#整体の検査ポイント

#来院の目安とタイミング

まとめ|膝内側の痛みは早めの気づきと対応がカギ

「膝の内側だけが痛い」は体からの重要なサインかもしれません

ちょっとした違和感でも、「またか」「歳のせいかな」とそのままにしてしまうと、痛みが慢性化したり、関節の変形につながってしまう可能性もあるとされています。

特に膝の内側に集中して痛みが出ている場合は、膝だけでなく、体全体の使い方や筋肉のバランスが影響しているケースも少なくありません。

「膝のせい」ではなく「膝に負担が集まっている背景」を探ることが大切です

膝に出る痛みの多くは、膝そのものよりも周囲の関節や動き方のクセが原因になっている場合があります。

そのため、「膝だけをなんとかしよう」とするよりも、「どうしてそこに負担がかかっているのか」を確認することが重要だと考えています。

当院では、膝だけにとらわれず、骨盤・股関節・足首など全身を見ながら、再発しづらい体づくりを一緒に目指します。

一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください

「病院に行くほどでもないし…」「でもずっと気になるし…」

そんなときこそ、お体の状態を一度チェックしておくことをおすすめします。

無理のない方法で、今の状態に合わせたアプローチを選びながら、一緒に回復をサポートさせていただけたらと思います。

#膝の痛み予防

#体の使い方の見直し

#膝だけに頼らない施術

#早めの相談が大切

#整体でできること

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

瑞慶山 良二

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。