荒川院へのご予約

スタッフブログ

目次

変形性膝関節症の仕組みと「治す」の意味を整理しよう

「変形性膝関節症って、自分で治せるのかな?」

こうした相談を受けることは少なくありません。膝関節は、太ももの骨とすねの骨の間にある軟骨がクッションの役割を果たし、その滑りを関節液が助けています。ところが、加齢や使いすぎ、姿勢のクセなどが重なると軟骨がすり減り、炎症や水がたまる状態になります。これが、いわゆる「変形性膝関節症」と言われています。

「治す」と「改善・進行を抑える」は、似ているようで実は別の意味を持ちます。

軟骨は一度すり減ると自然に元通りになることは難しいとされており、「完全に治す」というよりも、痛みを減らし、進行を抑えることが現実的な目標です。整形外科領域でも、「再生」ではなく「維持と機能回復」が中心になることが多いと言われています。

自力で治すことが難しい理由と、それでもできる3つの改善方向

膝の軟骨には血管がほとんど通っていないため、再生力が弱く、損傷が自然に元に戻ることはほとんどありません。また、膝への負担が積み重なると、関節の中で炎症が起こりやすくなります。

このため、「自力で治す」というよりも「体の使い方を変えることで膝を守る」という発想が重要になります。

当院では、膝の痛みをみる際に、膝そのものだけでなく、股関節や足首、骨盤の動きまで検査します。膝に負担が集中している原因を探り、筋膜のねじれや動作のクセを整えることが、根本的な改善につながると考えています。

施術では、関節を無理に動かすのではなく、体の反応をみながら筋肉・筋膜を丁寧にゆるめ、膝が自然に動きやすくなる状態をつくります。加えて、自宅でできるセルフケアも大切です。

たとえば以下の3つの方向性が挙げられます。

- 筋力の向上:太もも前側(大腿四頭筋)を中心に軽い運動で支えを強化する

- 血流の改善:温めや軽いストレッチで関節周囲の循環を保つ

- 動作負担の見直し:立ち方・歩き方・座り方を修正して膝へのストレスを減らす

こうした工夫の積み重ねで、痛みの軽減や動作の安定につながっていきます。

大切なのは、焦らず、体の反応を感じながら少しずつ続けることです。

自力でできること・できないことを整理しよう

「どこまで自分でケアできるの?」

膝の痛みで悩む方から、よくそんな質問をいただきます。実際のところ、変形性膝関節症には“自分で改善を促せる部分”と“医療の力が必要な部分”の両方があります。それを正しく理解しておくことが、安心して継続するための第一歩になります。

できること:日常の中でできる4つのケア

まず、自分で取り組めることとして代表的なのは次の4つです。

- 大腿四頭筋の筋力アップ

太ももの筋肉は膝を守る大事なクッションのような役割を果たします。軽い椅子スクワットや、座ったまま片足を伸ばす運動を行うと、関節の安定につながります。 - 正しい姿勢と歩き方の意識

膝の痛みは、骨盤や足首のバランスの崩れが影響している場合があります。当院では、姿勢や歩行のクセを細かく検査し、膝だけでなく全身の動きを整えることを重視しています。 - 体重コントロール

体重が1kg減ると、歩行時の膝への負担は数倍軽くなると言われています。過度な食事制限ではなく、栄養バランスと代謝を意識した体づくりが大切です。 - 血流の改善(温め・軽い運動)

入浴や温湿布で膝周囲を温めること、また短時間のウォーキングなどで全身の循環を保つことが効果的です。

これらの取り組みは、痛みを和らげ、動きをスムーズにするための基礎になります。当院では施術と並行して、自宅でできるストレッチや関節モビライゼーションのセルフケアも指導しています。

できないこと:医療が必要な範囲を知る

一方で、軟骨の再生や強い炎症を抑えることは自力では難しいとされています。

膝の中で起こる炎症反応や骨変形は、生活習慣の工夫だけでは完全に止められないケースもあり、医療機関での注射・物理療法・再生医療などの選択が必要になることもあります。

当院でも「どの範囲まで自力で対応できるか」を丁寧に見極めるために、施術前には姿勢・関節可動域・筋膜ラインのつながりを細かく検査しています。

そして必要に応じて、整形外科との併用をおすすめする場合もあります。これは、患者さんにとって最も安全で効果的な改善を目指すための方針です。

自力ケアの限界を知ることも継続のコツ

「これ以上は頑張っても変わらないかもしれない」と感じたときこそ、体が出しているサインを大切にすることが重要です。無理をせず、できる範囲のケアを続け、必要なときは専門家の手を借りる。

それが、結果的に一番長く痛みのない生活につながっていきます。

自宅でできる運動療法・ストレッチ実践法

「膝の痛みがあっても、動かしたほうがいいの?」

そんな疑問を持つ方も多いですが、動かし方を間違えなければ、軽い運動やストレッチが膝の機能改善につながります。ポイントは“無理をせず・少しずつ・毎日”です。当院でも、関節の状態や筋膜の動きを検査したうえで、その方の体に合わせた運動法を指導しています。

痛みを悪化させない運動の原則

まず大切なのは、「動かして痛みが増す場合は一度止める」ことです。炎症が強いときは安静やアイシングが必要なこともありますが、まったく動かさないと関節が固まりやすくなります。

「痛気持ちいい」くらいの範囲を目安に、体が慣れるペースで進めるのがおすすめです。

また、運動前後に関節を軽く温めて血流を促すと、筋肉の伸びや動きがスムーズになります。

自宅でできる筋トレ例

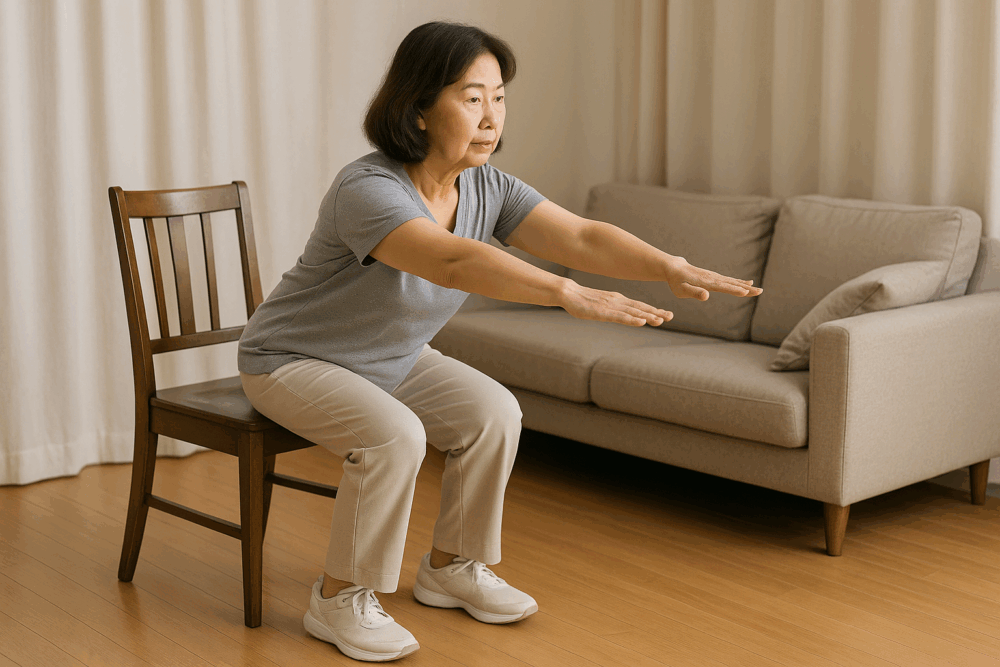

- 椅子スクワット

背もたれに手を添え、浅く腰を下ろす動きをゆっくり繰り返します。

膝がつま先より前に出ないように意識するのがポイントです。 - タオルギャザー

床にタオルを敷き、足の指で手前に引き寄せます。

足裏の筋肉やふくらはぎが活性化し、バランス力の改善につながります。 - 足上げ運動(レッグレイズ)

仰向けで片足をまっすぐ伸ばし、反対の足を少し持ち上げる運動です。

太ももの前(大腿四頭筋)を鍛えることで、膝の安定をサポートします。

ストレッチの基本と時間帯の工夫

筋トレの後には、太ももの前・内もも・ふくらはぎを中心に軽くストレッチをすることがおすすめです。

軽いストレッチを行うと、筋肉の緊張がやわらぎ、血流が改善しやすくなります。

朝は体が冷えて硬くなりやすいため、動かす前に関節を温めるとよいでしょう。

痛みが強いときの休養とアイシングのポイント

痛みが強いときは、「がんばって動かす」よりも一時的に休ませることが大切です。

膝の外側や上部が熱を持つような場合は、タオルで包んだ保冷剤を10〜15分あてると炎症が落ち着きやすいとされています。

当院でも施術後のケアとして、冷却と温熱をバランスよく取り入れています。

当院でのサポートと自宅ケアのつなぎ方

当院では、膝だけでなく、股関節や足首、骨盤の動きまで検査します。

膝の痛みが出る背景には「体の動きの連鎖」があり、筋膜リリースや神経モビライゼーションを使って、動作そのものをスムーズに整える施術を行っています。

自宅での運動も、その「整った状態を維持するための延長」として位置づけています。

生活習慣と日常動作の工夫で膝を守る

変形性膝関節症の改善には、運動だけでなく「日常生活での体の使い方」も大切になります。

膝の関節は常に体重を支えているため、ちょっとした姿勢や動作の癖が負担の原因になることもあります。

ここでは、普段の生活で意識しておきたいポイントを整理していきましょう。

正しい歩き方のコツ

まず意識したいのが歩き方です。膝をピンと伸ばしたまま着地すると、衝撃が直接関節に伝わりやすくなります。

かかとから軽く着地し、つま先へ体重をスムーズに移すように意識すると、膝周りの筋肉が衝撃を吸収してくれます。

当院では、歩行時の膝だけでなく、股関節や足首の連動性も一緒に検査します。全体の動きを整えることで、膝へのストレスを減らすことが目的です。

階段・しゃがみ・立ち上がり動作のポイント

階段を上るときは「手すりを使う」「一段ずつ、膝を深く曲げすぎない」。

下るときは特に負担が大きくなるため、痛みがある場合は一歩ずつ交互にゆっくり下りましょう。

しゃがむときや立ち上がるときは、膝よりも股関節を使うように意識すると負担が分散されます。

靴・サポーター・杖の選び方

靴はクッション性があり、足裏全体で体重を支えられるものがおすすめです。

底が硬すぎる靴やヒールのある靴は膝の負担を増やす可能性があります。

また、サポーターは膝を固定しすぎないタイプを選び、必要に応じて使用することが大切です。

杖を使うときは、痛みのある膝と反対側の手に持つとバランスが取りやすいです。

食事と体重管理の考え方

体重が1kg減るだけで、膝への負担は数倍軽くなるとも言われています。

食事では、炎症を抑える働きがあるとされる青魚・大豆・野菜・きのこ類を意識して摂るとよいでしょう。

当院では、施術と併せて「体質改善ダイエットプログラム」も提供しており、体の内側から膝を守るサポートを行っています。

冷え対策と自宅の環境づくり

冷えは血流を悪くし、関節のこわばりを招きます。

お風呂で膝周りを温めると、筋肉が緩みやすくなり動きもスムーズになります。

また、自宅では「手すりを設置」「滑りにくいマットを敷く」など、転倒を防ぐ工夫をするだけでも膝の安心感が大きく変わります。

膝を守るためのポイントは、「動き方・生活環境・食習慣」の3本柱が大切になります。

無理をせず、自分のペースで整えていくことが、長く快適に過ごすコツです。

やってはいけない動作と医療を併用すべきタイミング

変形性膝関節症の方にとって、「どこまで動かしていいのか」「どんなときに医療機関へ行くべきか」は迷いやすいポイントです。

ここでは、自力ケアを安全に続けるための注意点と、医療を併用する目安について整理します。

やってはいけない動作と悪化しやすいケース

膝関節に強い負担をかける動作は、炎症を悪化させる原因となります。

代表的なものは以下のような動作です。

- 深く膝を曲げる姿勢(正座・しゃがみ込みなど)

- ジャンプやランニングなどの衝撃を伴う運動

- 重い荷物を持って階段を上り下りする

- 長時間の立ちっぱなしや座りっぱなし

また、夜間にズキズキと痛む、腫れが引かない、階段を下りるときに激痛が走るといった場合は、自力ケアでは限界があるサインの一つです。こうした症状が出ているときは、膝の中で炎症が進んでいる可能性があるため、早めに医療機関への相談が望ましいです。

医療と自力ケアの併用が効果的な理由

「整体でよくする」「運動で改善する」と思う方もいれば、「病院で注射しかない」と感じている方もいます。

実際には、どちらか一方ではなく、両方を組み合わせることが膝を守る近道となります。

医療機関では、ヒアルロン酸注射や再生医療、リハビリなどが行われます。

一方で、当院では、股関節・骨盤・足首の連動を含めた検査を行い、膝に負担をかけている根本動作を探ります。

筋膜リリースや関節モビライゼーションで関節の動きを整えながら、膝が正しく使えるように導いていく施術を行っています。

医療で炎症を抑えつつ、整体で動作改善を行うことで、再発を防ぎやすくなります。

症状が軽いうちにできる整体・リハの活用法

膝の痛みが強くなる前、まだ違和感程度のうちに体の動きを整えておくことは、進行予防に非常に有効です。

早い段階で施術を受けることで、筋肉や関節の硬さを防ぎ、炎症を起こしにくい体の使い方が身につきます。

また、施術後には自宅でできるセルフケア(軽いストレッチや動作練習)を取り入れ、良い状態を維持していくことも大切です。

安心して続けるための考え方

膝の痛みと上手につき合うコツは、「痛くなったら休む」「楽な範囲で動かす」「困ったら相談する」の3つです。

自分の体の声をよく聞きながら、医療と自力ケアのバランスを取ることで、無理のない改善が目指せるでしょう。

焦らず、丁寧に体と向き合うことが、長く健康な膝を保つ第一歩です。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。