荒川院へのご予約

スタッフブログ

背中の左側・腰の上が痛い原因とは?筋肉・内臓・神経から考える対処法と予防法を徹底解説

目次

背中の左側や腰の上が痛むときに考えられる主な原因

背中の左側、特に腰の上あたりに「なんだかズキッと痛む」「じわじわ重だるい」という感覚—こういった痛みには、筋肉・骨格、神経・関節、あるいは内臓といった複数の要因が絡む可能性があります。当院では初見時に、これら3つの視点を丁寧に検査しています。まずは各原因を順を追って見ていきましょう。

筋肉・骨格由来の痛み(姿勢・筋膜・関節)

「デスクワークしてるとだんだん左側の背中が張ってくるんです…」という相談は実はよくあります。長時間、同じ姿勢を続けると、筋肉がじわじわ疲労して硬くなりやすく、緊張が左側にだけ強まることもあり得ます。特に背骨・骨盤のゆがみやねじれがあると、負荷が片側集中になりがちです。

たとえば、広背筋・脊柱起立筋・腰方形筋といった筋肉群は、姿勢保持に関わります。これらが過緊張になると、血流が滞り、疲労物質がたまり、痛みを引き起こすことがあります。当院ではまず筋肉の張り具合を触診・可動域チェックし、硬さや左右差を見ます。関節の可動域(背骨や肋椎関節など)も同時に検査して、どの部分に「動きにくさ」が出ているかを探ります。

筋・筋膜性の痛みは、画像検査で明確な異常が出ないケースが多いです。だからこそ、触診と動きの評価が重要になります。

神経や関節のトラブルによる痛み

次に考えたいのが、神経性・関節性のトラブルです。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄、肋間神経痛などは、ピリピリ、ズキズキ、あるいは電気が走るような痛みを伴うことがあります。

例えば、椎間板ヘルニアで神経根が刺激されれば、背中~腰~下肢に痛みやしびれが走ることがあります。「腰を曲げると痛む」など、動きや姿勢変化で痛みが増す傾向が見られます。また、関節性の痛みは、胸椎や肋椎関節、脊椎の動きの制限が影響することがあります。

当院では、動き(前屈・後屈・回旋・側屈)のテストや神経伸展テストを取り入れ、どの動きで痛みが誘発されるかを確認します。その結果、どの神経や関節にストレスがかかっているかを推定して、そこを中心にアプローチします。

内臓の不調が関係する場合

意外に見過ごされがちですが、内臓の不調が背部痛を引き起こすこともあります。特に左側・腰の上あたりには、胃・膵臓、さらには心臓・脾臓などの関連痛(関連神経経路)が響くことがあります。こうした痛みは、動かして痛むというより「じっとしていて痛む」「夜間痛」「体調不良を伴う」場合が多いです。

例えば、吐き気・発熱・食欲不振・体重減少・排尿異常などの全身症状が併発するなら「内臓起因」の可能性を疑うべきです。また、筋肉由来と比べて、動作で痛みが変わりにくいという特徴もあります。

当院では、問診で体調や生活習慣・内臓系の症状を丁寧に聞き、必要なら内科や専門医への紹介を検討します。

症状別チェックリストと自己判断の危険サイン

「背中の左側、腰の上あたりが痛むんだけど、これって本当にただの疲れかな…?」と悩む方は多く、動き始めにズキッとするタイプもいれば、夜中じっとしていても痛むタイプもあります。

ここでは、痛みの出方から原因を整理するチェックリストと、来院を早めるべきサインを見分ける視点をお伝えします。当院では、初回カウンセリングや検査の際にも、このような観点を優先的に確認しています。

「動くと痛い」場合と「じっとしてても痛い」場合の違い

まず、痛みがどんなときに強くなるかを観察してみてください。

- 動作時痛(動くと痛む)

腰を曲げる・反らす・ひねる・立ち上がるときなど、体を動かすと痛むなら、筋肉・関節・姿勢のゆがみが関与している可能性が高いです。例えば、長時間デスクワークを続けていると、片側の筋肉に負荷がかかり、可動域が制限されたり、筋膜が引っ張られたりすることがあります。当院では、前屈・後屈・側屈・回旋など動作テストをしながら、どの動きで痛みが誘発されるかを診ています。 - 安静時痛/夜間痛(じっとしていても痛む)

逆に、動かしていないとき・夜間・寝ているときに痛みが強い、というケースは、神経性・内臓性の要素が関与していることがあります。特に、内臓の不調や神経圧迫・炎症が隠れている可能性があるため、動きで変化しない痛み、痛みが波のように変動する場合は要チェックです。

この二分類はあくまで目安ですが、「動いて痛む vs じっとしていて痛む」の傾向をまず把握することで、筋骨格起因かそれ以外かの優先順位をつけやすくなります。

早めに医療機関を来院すべきサイン

「これくらい我慢できるかな…」と思って放っておくと、症状が進むこともあるため、以下のようなサインがあれば、早めの来院または医療機関連携を検討すべきです。

- 発熱・息苦しさ・体調不良を伴う

高熱・寒気・息切れ・動悸などを伴う痛みは、内臓・循環器系の異常が背景にある可能性があるため、軽視できません。 - 食欲低下・体重減少・腹痛

痛み以外に食欲が落ちていたり、腹部が張っていたり、吐き気を伴うような場合は、内科・消化器科との連携を意識すべき局面です。 - しびれや感覚異常・麻痺を伴う

痛みだけでなく、脚や臀部などにしびれ・ピリピリ感・感覚低下・筋力低下が出るなら、神経圧迫や椎間板障害が疑われます。 - 排尿・排便の異常

尿が出にくい・残尿感・失禁傾向・便秘・血尿などがあれば、泌尿器科または神経内科との連携を視野に入れます。 - 痛みの持続・徐々に悪化している傾向

数日~1週間たっても軽快せず、むしろ痛み範囲が広がる・痛みが増すなら、筋骨格だけでは説明しきれない問題を視野に入れます。

来院先(科目選び)のヒント

どの科に行けばいいか迷うことがありますが、以下を参考にしてください:

- 整形外科:まず構造・関節・骨・神経圧迫の可能性を調べたいとき

- 内科/消化器内科:腹痛・体重減少・食欲低下など内臓症状が目立つとき

- 泌尿器科:排尿異常・腎臓関連サイン(背部側での痛み+排尿症状など)が見られるとき

- 循環器・心臓内科:息切れ・動悸を伴う左上背部痛が心臓由来の可能性を疑うとき

当院では、初回問診時にこうした症状併発の有無を丁寧に聞き取るとともに、必要に応じて専門の病院への来院を推奨しています。触診・動作検査・整形的な評価をして、“この痛みは筋骨格由来かどうか”の仮説をまず立てて進めるのが基本方針です。

すぐにできる対処法とセルフケア

「背中の左側、腰の上あたりが痛むとき、まず自分で何をしたらいい?」と疑問に思われる方も多いと思います。ここでは、痛みの段階に応じた応急ケアと、日常でできるセルフケア法を、当院が現場で重視している視点を交えて紹介します。まずは痛みをできるだけ和らげること、その後に再発しづらい体をつくる方向へ導く流れを重視しています。

自宅での応急ケア

温めるか冷やすかの判断基準(慢性 vs 急性)

痛みが急に出た・強い痛みがある時期(一般に“急性期”)には、まず「冷やす」ことが有効なケースがあります。炎症を抑え、腫れや痛みのピークを和らげる役割が期待されるためです。一方、痛みが慢性化していて、じっとしていても張り・鈍痛が続くような場合には「温める」ことで血流改善・筋肉の緊張緩和を狙います。当院でも、初見時にはいつ痛みが始まったか・温め/冷やすと変化があるかを問診し、どちらを優先すべきかを判断します。

一時的な安静と、痛みを悪化させない体勢の工夫

痛みの強い瞬間には無理せず休むことも重要です。ただし、長時間“じっと同一姿勢”でいるのは逆効果になることが多いため、時々姿勢を変えることをおすすめします。具体的には、腰をそらさず、背中を軽く丸めた“中間のニュートラル”ポジションを意識したり、クッションや枕で腰部を支える工夫を加えたりします。当院では、痛みを引き起こす“伸展・ひねり動作”を避けた体勢を一緒に検討し、休める体勢をアドバイスすることが多いです。

筋肉をゆるめる簡単ストレッチ・姿勢リセット法

椅子に座ったままできる背伸びストレッチ

仕事中など座りっぱなしのときは、椅子に深く座って背筋を伸ばし、両手を上に引き上げて伸びをするストレッチが有効です(肩・胸を開く意識を添えて)。また、背中を丸めたまま前屈する形で、手を膝に置き軽く前傾することで背中の緊張を緩めることもできます。こうした“座ったままストレッチ”は、デスクワーク中でも取り入れやすいセルフケア法として、当院でもクライアントに推奨しています。

腰方形筋のリリース法

腰方形筋は左右差が出やすい筋肉で、硬さがあると背中左上に痛みを引き起こすことがあります。仰向けで膝を立てた状態で、ゆるやかに腰を横に倒すストレッチ(“膝を左右に倒す”)で腰方形筋~脇腹をゆるめる方法や、テニスボールやフォームローラーを背中横に当てて軽くゆらすリリース法が有効です。当院では、触診で硬さ部位を確認し、どこをリリースすれば効果が出やすいかを個別指導します。

寝る前の姿勢リセット(胸を開く・肩甲骨寄せ)

就寝前にベッドの上で仰向けになり、両膝を立てた状態で胸を開くように両肩を軽く引き、肩甲骨を寄せるように力を入れます。この“胸を開く・肩甲骨寄せ”の動きは、側面的な背中の筋肉緊張を緩和し、翌日の背中の張りを予防する助けになります。痛みの強い日は無理せず、心地いい範囲で可動域を維持する程度に行うのがポイントです。

避けるべきNG動作

セルフケアを行う上で、避けたほうがいい動作もあります。特に注意したいのは、次のような動作です:

- 体をひねる急激な動作

- 長時間にわたる同じ姿勢(特に無理な前かがみや後傾姿勢)

- 重い物を前屈みで持ち上げる動作

- 腰を過度に反らす動作

こうした動作は、筋肉・筋膜・関節にストレスを集中させ、痛みを悪化させるリスクがあります。実際、整形・理学療法分野でも「反らせすぎ」や「急なひねり」が腰への負荷を強める要因とされています

当院では、こうしたNG動作を回避しつつ、日常動作(立ち上がり・前かがみ・物を持つなど)を“痛みを誘発しづらいフォーム”に再学習する補助を行うことが多いです。

痛みを繰り返さないための予防法

背中の左側や腰の上に痛みが出たあと、「また再発するのでは…」と不安になる方は多いと思います。実際、当院でも一度改善した方が、生活習慣の戻りや姿勢のクセによって再び痛みを訴えるケースを見かけます。

ここでは、痛みを繰り返さないために意識したい日常習慣を、当院の施術・セルフケア指導の考え方をもとに紹介します。

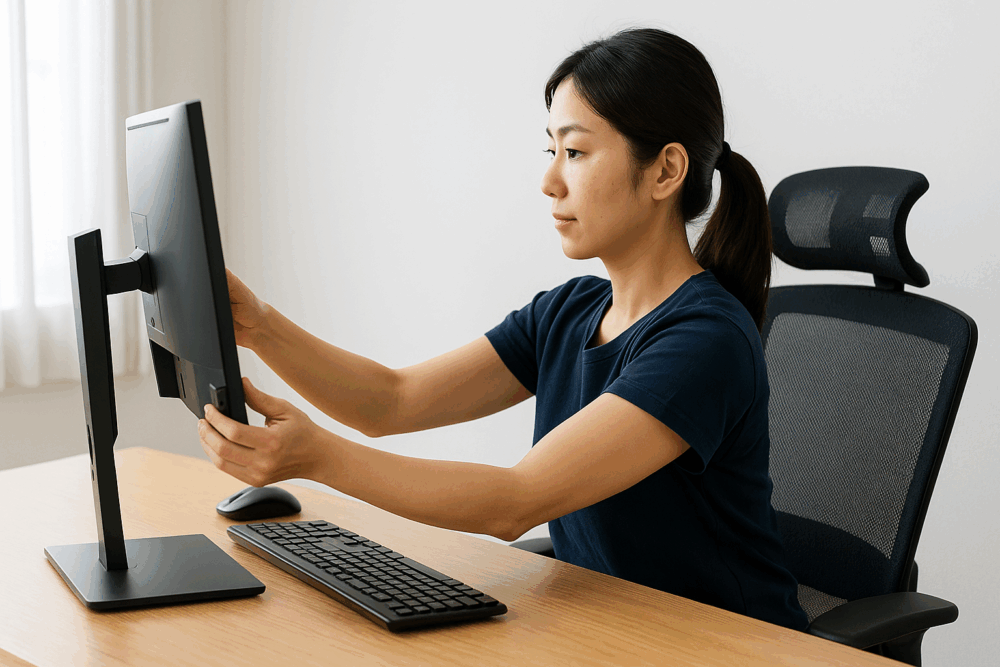

姿勢・生活習慣の改善ポイント

「姿勢が悪い」と分かっていても、何をどう直せば良いのか迷う方は多いと思います。

背中や腰の痛みは、座り方・立ち方・歩き方といった“日常の癖”から生まれることが少なくないです。特にデスクワーク中心の方は、モニターの高さ・椅子の座面角度・足裏の接地など、少しの調整で体への負担が大きく変わります。

たとえば、座るときは「背もたれに頼りすぎない」姿勢を意識し、骨盤を立てるように座ると腰方形筋への負荷が軽減されます。立ち姿勢では、片足重心や猫背にならないよう注意が必要です。

当院では、触診と動作検査で重心の偏りや骨盤・肩の位置を評価し、どの部分にストレスがかかりやすいかを確認します。その上で、普段の姿勢をどう意識すれば楽に維持できるかをアドバイスしています。

さらに、長時間同じ姿勢を続けないことも大切です。1時間ごとに立ち上がって肩を回す・伸びをするだけでも、血流が良くなり筋肉の緊張をやわらげることができます。

睡眠・体温・血流の管理

痛みを繰り返さないためには、筋肉や関節が休まる“回復の時間”を確保することも重要です。

そのために欠かせないのが、睡眠環境と体温管理です。

マットレスや枕が合っていないと、寝ている間に背中や腰が沈み込み、翌朝に違和感を残すことがあります。当院でも寝具の相談を受けることが多く、「横向きで寝る際の枕の高さ」や「腰が沈み込みすぎない硬さ」の選び方を個別に説明しています。

また、血流が悪い状態は筋肉の回復を妨げる要因のひとつです。特に冷えやすい方は、入浴でしっかり温まる習慣を意識してみてください。

ぬるめのお湯(38〜40℃)に10〜15分ほど浸かると、副交感神経が優位になり、筋肉のこわばりがやわらぎます。

「寝る前に軽くストレッチをしてから入浴する」ことで、さらに血流促進効果が高まります。

体幹・背筋を鍛えることで再発を防ぐ

背中の痛みを繰り返す方に共通して見られるのが、“体幹の弱さ”です。

腰や背中の筋肉が疲れやすい人ほど、支える力を補うインナーマッスルを意識することで安定感が増してきます。

おすすめは、呼吸を使った体幹トレーニングです。

たとえば、仰向けになって膝を立て、お腹をへこませながらゆっくりと息を吐く「ドローイン」は、腹横筋を中心に体幹を安定させるのに効果的です。

また、うつ伏せで肘とつま先を支える「プランク」も、短時間で全身をバランス良く鍛えられます。

当院では、こうした筋力トレーニングを痛みの段階に合わせて段階的に取り入れ、「無理せずできるフォーム」と「呼吸リズム」を重視して指導しています。

体幹を整えることは、姿勢保持や動作時のブレを抑える土台づくりにもつながります。筋肉の強さよりも「使い方のバランス」を覚えることが、再発予防の鍵と言えるでしょう。

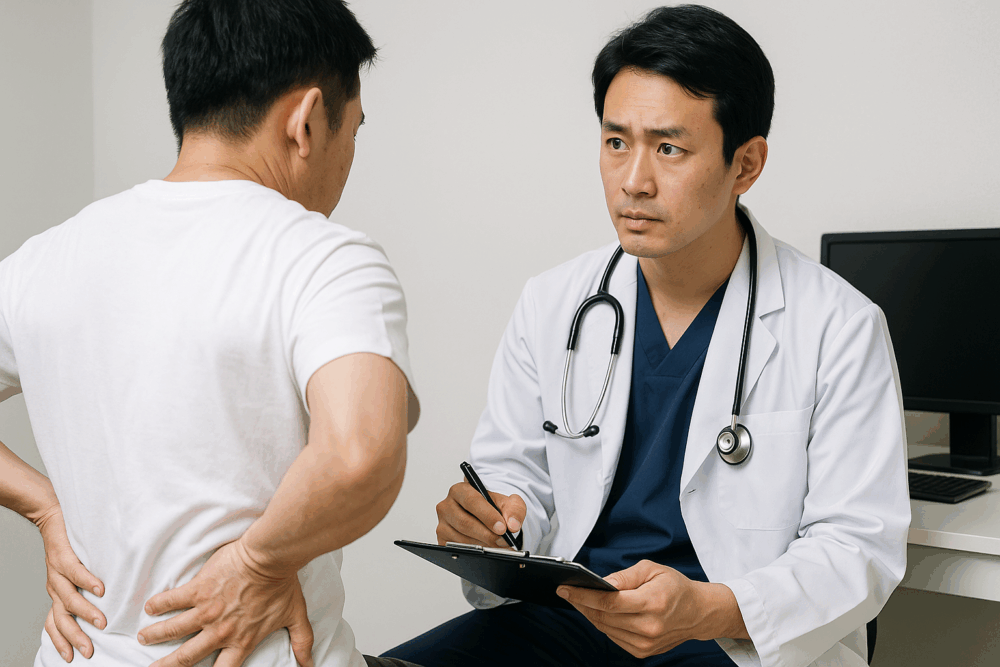

症状が改善しないときに受診すべき医療機関と検査内容

背中の左側や腰の上に痛みが出たとき、「数日休めば良くなるかな」と思って放置してしまう方も多いですが、原因によっては早めの検査が重要になるケースもあります。

ここでは、症状が続くときに考えられるリスクと、どのような医療機関で何を調べるべきかを整理します。当院でも施術前にこうした判断材料をお伝えし、必要に応じて医療機関への来院を推奨しています。

整形外科での画像検査(レントゲン・MRIなど)

もし痛みが「体を動かすと悪化する」「しびれを伴う」「片側に強く出る」といった特徴を持つ場合、整形外科での画像検査が推奨されることがあります。

レントゲンでは骨格の配列や変形を、MRIでは椎間板ヘルニアや神経圧迫の有無などを確認できます。特に、痛みが腰から背中にかけて続く場合、筋肉だけでなく椎間関節や神経の状態を評価する必要があります。

当院では、初回の検査時に可動域や触診を通して「骨格や神経に由来する痛みの可能性」が疑われる場合には、無理に施術を進めず、整形外科での画像確認をおすすめしています。

骨格の歪みや筋緊張のバランスも並行して確認し、医療機関と整体の両面から安全に改善を目指すことを大切にしています。

内科・泌尿器科での血液・尿検査

背中の左側や腰の上には腎臓・膵臓・胃などの内臓が位置しており、筋肉の痛みと似た症状を引き起こすことがあります。

特に「動かなくても痛む」「発熱・吐き気・食欲不振を伴う」「排尿時に違和感がある」などの場合、内科または泌尿器科での検査を考えましょう。

血液検査では炎症反応や腎機能・肝機能の異常、尿検査では感染や結石の兆候を調べることができます。

当院の問診でも、「痛みの出方」や「体調の変化」に注目して内臓系の関与を見分けるようにしています。もし体の動きに関係しない痛みが続くようであれば、筋肉由来ではなく内臓関連痛の可能性があるため、早めの医療確認が望ましいと考えています。

早期発見の重要性と放置リスク(腎炎・膵炎・心疾患など)

「そのうち良くなるだろう」と痛みを放置してしまうと、思わぬ病気が進行していた、というケースも少なくありません。

例えば、腎盂腎炎では背中の鈍痛や発熱が続くことがあり、膵炎では左背部や腰上の痛みが強くなることもあります。また、左背部痛が心臓や血管の異常による関連痛であることもあります。

これらの症状は早期の段階で検査すれば、回復の見込みが高いとされていますが、放置すると炎症が広がったり、慢性化したりするリスクがあります。

特に「安静にしても痛みが変わらない」「夜間や深呼吸時に痛みが強くなる」「体調不良を伴う」場合は、自己判断せずに早めの来院が安心です。

当院では、整体施術の前にこうしたリスクを見極めるため、動作・姿勢・神経の検査を丁寧に行い、必要な場合は医療機関への来院を促しています。整体だけで無理に改善を図るのではなく、体のサインを正しく読み取り、早期発見につなげることを大切にしています。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。