荒川院へのご予約

スタッフブログ

坐骨神経痛を早く治す方法|自宅でできる5ステップで痛みを和らげる

目次

そもそも “坐骨神経痛” とは? まずは根本原因を知ろう

坐骨神経痛の定義・症状(お尻〜太もも〜足にかけて出る痛み・しびれ)

「最近、お尻〜太もも〜足先にかけて“ビリッ”とした痛みやしびれを感じる…」という方、もしかするとそれは 坐骨神経痛かもしれません。これは特定の病名ではなく、「腰からお尻、太もも裏や足へ走る坐骨神経が圧迫・刺激されて起きる症状群」を指す言われ方です。痛みやしびれのパターンは、人によって「お尻の奥が重だるい」「太ももの裏にジンジン来る」「足の甲やつま先がひんやりする感じ」というように異なります。実際、神経への負荷が続くと“感覚の鈍さ”や“足先までの違和感”が出やすくなります。

当院では、このような訴えを受けた際、まず「どの部位(お尻/太もも裏/ふくらはぎ/足先)にどんな違和感があるか」を細かくお聞きし、「いつから・どんな動きで出るか・どんな姿勢で強くなるか」をチェックします。痛み・しびれを早めにとらえてセルフケアと併用して施術を始めることで、「長引かせない」ための土台作りが可能です。

主な原因(腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など)と仕組み

坐骨神経痛の背景には、いくつか典型的な原因があります。まずは腰椎椎間板ヘルニアが挙げられます。これは腰椎間のクッション(椎間板)が何らかの理由で飛び出し、神経を圧迫してしまう状態です。次に腰部脊柱管狭窄症があります。加齢や姿勢のクセで背骨内の神経の通り道(脊柱管)が狭まり、神経が圧迫されることでお尻〜足にかけての痛み・しびれが現れます。さらに、梨状筋症候群もあります。お尻の奥にある梨状筋という筋肉が硬くなり、坐骨神経を圧迫・引っ張ることで症状が出るケースです。

当院では、「どの部位に神経負荷がかかっているか」を触診・動作分析を使って明らかにし、椎間板・脊柱管・梨状筋それぞれを疑った上でアプローチを組み立てています。例えば、椎間板リスクなら骨盤の連動チェック、脊柱管なら背骨のアライメント、梨状筋なら股関節の動きやお尻の筋肉の緊張を確認します。これらを把握しておくことで、「ただ痛みを我慢する」ではなく「根本で何が負荷になっているか」に目を向けられます。

“早く治す”ために知っておきたい重要なポイント(原因を放置すると長期化するリスク)

「痛みくらい、しばらくすればおさまるだろう」と放置してしまうと、坐骨神経の刺激が慢性化して、筋肉・関節・神経の三者が複雑に影響し合う状態へ移行しやすいです。それにより改善に時間がかかってしまう可能性が高くなります。さらに、日常動作のクセ(長時間座りっぱなし・足を組む・前かがみ姿勢)が固定化してしまうと、自宅でのセルフケアだけでは打ち返せない“動作パターン”が定着してしまいます。

当院では、「原因をしっかり検査する → 日常動作を見直す → セルフケアの指導を行う」という三段階を重視しています。例えば、椎間板が疑われるなら「腹圧を高める呼吸法」、脊柱管狭窄が疑われるなら「立ち方・歩き方のチェック」、梨状筋が硬ければ「お尻ストレッチ+筋膜リリース」をご案内します。こうした流れを早めに始めることで、“長引く坐骨神経痛”になりづらくすることが可能です。もし「お尻〜足にかけて違和感がある」と感じたら、軽視せずに早めに体の使い方を整えていきましょう。

痛みを早く和らげる “今すぐできる” 自宅ケア5選

坐骨神経痛のつらい痛みやしびれを少しでも和らげたいと思ったとき、まず大切なのは「無理をせず、体を動かして血流を促すこと」になります。ここでは、当院が実際の施術やセルフケア指導で取り入れている、“今すぐできる自宅ケア”を5つご紹介します。

ストレッチ①:梨状筋ストレッチ(お尻・太もも)

坐骨神経痛の原因の一つに、お尻の奥にある「梨状筋」が硬くなって神経を圧迫するケースがあります。その筋肉をやわらげる梨状筋ストレッチは、座った状態でも簡単に行えます。椅子に浅く腰かけ、片足のくるぶしを反対の太ももに乗せ、背すじを伸ばしたまま少し前に倒れて30秒キープします。このとき、腰からお尻にかけて軽い伸びを感じるくらいが目安です。強く押したり、反動をつけたりせず“じわっと伸ばす”感覚を意識しましょう。

当院ではこのストレッチの前に股関節の動きを確認し、左右差や筋膜の硬さを丁寧に検査します。ストレッチの方向や深さを一人ひとりに合わせて指導することで、神経への圧をやさしく軽減していきます。

ストレッチ②:4の字ストレッチ・猫・牛ストレッチ(腰・股関節)

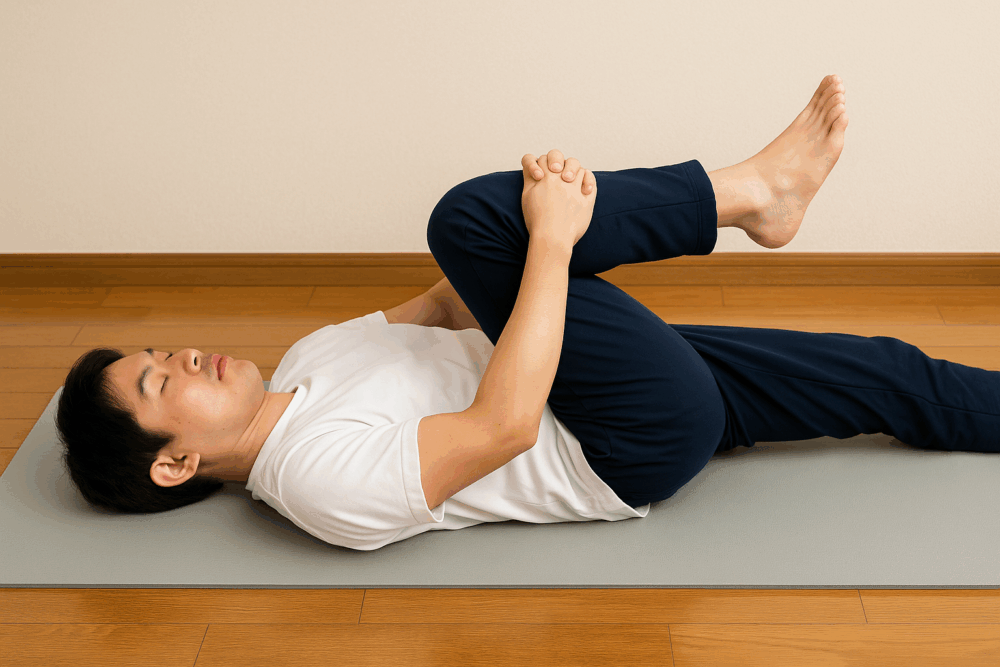

「4の字ストレッチ」は、梨状筋に加えて股関節全体をゆるめるのに効果的です。仰向けになり、片足をもう一方の太ももに乗せて「4の字」を作り、両手で太ももを胸に引き寄せます。お尻から太もも裏が伸びる感覚があればOKです。

また、ヨガでおなじみの「猫・牛ストレッチ」もおすすめです。四つ這いの姿勢で背中を丸めたり反らせたりをゆっくり繰り返し、腰部の血流を高めていきます。当院では呼吸のリズムと合わせて行うことで、自律神経を整えながら筋肉の緊張をやわらげるよう指導しています。

温めケア:ホットパック・湯船・温熱シートで血行を促す

坐骨神経痛の痛みが強いときは、「温めるか冷やすか」で迷う方も多いですが、慢性的な痛みやこわばりには温めが適しています。ホットパックや蒸しタオルをお尻・腰にあて、5〜10分ほどじんわり温めて血流を促します。入浴もおすすめで、38〜40度の湯船に10分ほど浸かると全身の緊張が緩みやすくなります。

姿勢・体幹ケア:デスクワーク中・寝る時の姿勢を整える

「座っているだけで痛みが出る」という方は、骨盤の傾きや背骨のラインに偏りがあることが多いです。背もたれに深く腰をかけ、骨盤を立てる意識を持つだけでも坐骨への負担を減らすことができます。

寝るときは、仰向けで膝の下にクッションを入れ、腰の反りを軽減させると楽になることがあります。当院では、体幹を安定させる呼吸法や軽いインナートレーニングも合わせてお伝えし、寝ている間も回復を助ける体のバランスを整えていきます。

日常動作の見直し:長時間同じ姿勢を避ける・荷物の持ち方・休憩の取り方

長時間の座り姿勢は、坐骨神経への圧を強めてしまう要因となります。1時間に一度は立ち上がって軽く背伸びをしたり、足踏みしたりするだけでも血流改善につながります。荷物を持つときは片側ばかりで持たず、左右バランスを意識してみましょう。

当院では、来院時の動作チェックをもとに「どう動けば負担を減らせるか」を具体的にアドバイスしています。日常の小さな工夫が、坐骨神経痛を早く改善に導く大切な一歩になると考えています。

”やってはいけない”習慣&改善すべき行動

強いマッサージや無理な体操は逆効果になる場合あり

「ちょっと痛みが出たから、ガシガシ揉んでほぐそう」と思われる方も多いですが、実はこのアプローチが坐骨神経痛をむしろ長引かせてしまうリスクがあります。また、腰を強く反らせたり、神経の通り道を無理に伸ばすような体操を頻繁に行うことは、神経を刺激して「痛み・しびれ」を増悪させる可能性もあります。

当院では、まず触診・動作チェックを行って、「どこで神経に負荷がかかっているか」「どの筋肉が硬くなっているか」を丁寧に確認します。そこから、筋膜リリースや軽いセルフケア(無理のないストレッチ)を案内し、ガチガチに「ほぐす」よりも「緩める」アプローチを重視しています。こうした方針を立てると、強いマッサージによる反動で悪化する可能性を少しでも減らせると考えています。

長時間の座りっぱなし・うつぶせ寝・硬いマットレスが悪化要因に

デスクワークや長時間の移動など、長く同じ姿勢を続けることが、坐骨神経痛を引き起こしやすいだけでなく、悪化させる習慣にもなり得ます。特に「座りっぱなし」「うつぶせ寝」「硬すぎるマットレスで寝る」などが神経・筋肉・関節に負担をかけやすく、症状を長引かせる要因になります。

当院ではこの点を踏まえ、「1時間ごとに立ち上がって膝を伸ばす」「背もたれに深く座らず骨盤を立てる意識を持つ」「寝具を見直して腰が過度に反らないように調整する」など、日常動作の中でできる“負担を減らす習慣”をセルフケア指導の中に取り入れています。こうした工夫を取り入れることで、痛みが“日常化”するのを防げる可能性が高まると考えています。

痛みが強い急性期に過度に動かさない/逆に完全に安静にしすぎるのもNG

痛みが強く出ている「急性期」には、むやみに動かしてしまうと神経への刺激を増やしてしまう恐れがあります。逆に「この痛みだけだから寝ていよう」とベッドにこもるのも、筋力低下・関節拘縮(こうしゅく)・神経の可動性低下を招き、結果として改善を遅らせることもあります。

当院では、急性期には「痛みの出ない範囲で軽く動かす」「神経の通りを良くする軽微な体操+動作修正」「安静時も寝返りや姿勢変化を意識する」などを指導しています。この“動かしすぎず、休みすぎず”というバランスを取ることが、坐骨神経痛を早めに改善軌道に乗せる鍵と捉えています。

普段から「なんとなくお尻が重い」「足の裏に違和感がある」と感じていたら、上記のような“やってはいけない習慣”が影響している可能性があります。これらをひとつずつ見直すことで、坐骨神経痛の改善スピードが変わってくるかもしれません。ぜひ、まずは自分の動作・姿勢・休息の取り方を振り返ってみてください。

早期改善を後押しする “専門的なアプローチ”

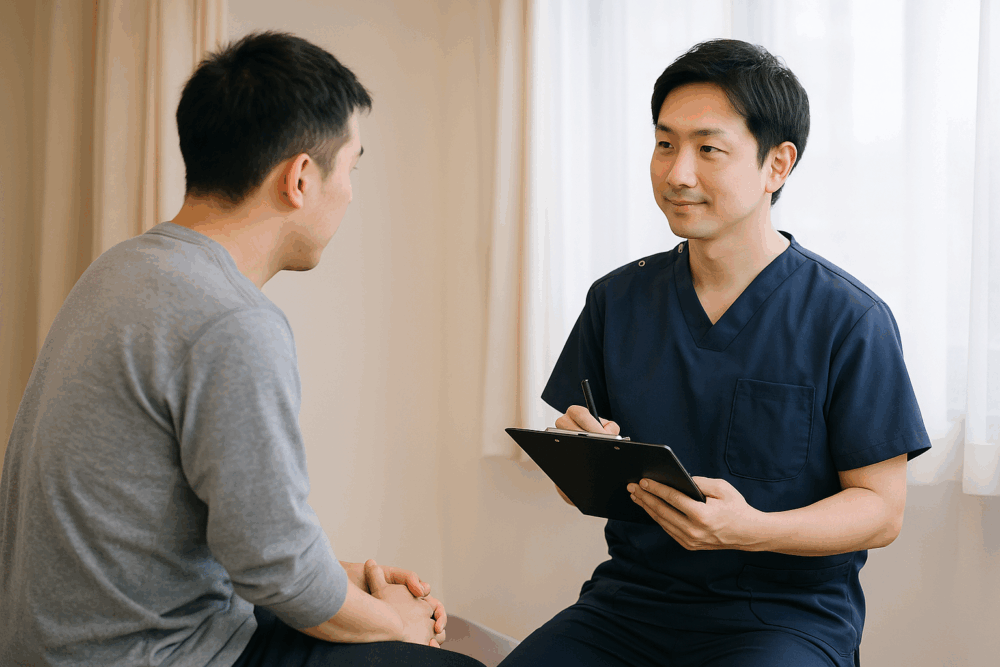

坐骨神経痛は、自宅でのストレッチや姿勢改善だけではなかなか変化が出にくいケースもあります。そんなときに頼りになるのが、専門家による検査と施術です。ここでは、整体院・理学療法・医療的介入などのアプローチを中心に、どんな場合に専門家へ相談すべきかをまとめてみましょう。

整体院・理学療法でのアプローチ(筋膜リリース・骨格矯正など)

坐骨神経痛の多くは、神経そのものよりも「筋肉や関節の動きの悪さ」が引き金になっていることも多いです。特に、お尻の奥にある梨状筋や太もも裏のハムストリングス、腰周囲の筋膜が硬くなると、神経を圧迫して痛みが出やすくなる傾向があります。

当院では、まず体のバランスを見極めるために、立位・仰向け・座位での姿勢を確認し、骨盤や腰椎のねじれ、股関節の可動域などを細かく検査します。そのうえで、筋膜リリースや関節モビライゼーションを中心に、神経が通るルートの圧迫をやわらげるよう施術を進めていきます。

さらに、再発を防ぐために「骨格を整えたあとに筋肉を支える」ことを目的とした体幹トレーニングを指導します。これにより、痛みを抑えるだけでなく、坐骨神経にかかるストレスを減らして“長く楽に動ける体”をつくるサポートをしています。

医療的介入が必要なケース(注射療法・整形外科での検査)

自宅ケアや整体でも改善の兆しが見られない場合、整形外科などの医療機関での検査を受けることがすすめられています。代表的なものには「硬膜外ブロック注射」などの注射療法があり、炎症や神経圧迫による痛みを一時的にやわらげる効果があるとされています。また、MRIやCT検査によって、ヘルニアや脊柱管狭窄症などの構造的な問題を詳しく確認することもできます。

当院では、来院時に「神経の圧迫が強く疑われる」「下肢の感覚が鈍い」「安静時も痛みが続く」といったサインが見られる場合、早めの医療機関での検査を提案しています。整体と医療の両面から状態を把握することで、回復までの道のりを短縮できる可能性があると考えています。

どのような場合に専門家に相談すべきか

次のようなサインが見られたら、早めに専門家へ相談することが望ましいと言われています。

- 歩くと脚がしびれて止まってしまう

- 排尿・排便がしづらい、または感覚が鈍い

- 足首やつま先に力が入りにくい

- 安静にしても痛みが引かない

これらは神経への圧迫が強まっている可能性があるため、早めに整形外科での検査が重要です。当院でも、こうしたサインを見逃さないよう触診や動作分析を行い、必要に応じて医療機関と連携しながら改善をサポートしています。

痛みが出てから時間が経つほど、体の動き方や筋肉の緊張パターンが固まりやすくなります。早期に専門的なサポートを受けることで、回復のスピードを高め、再発を防ぐ基盤を整えやすくなります。もし「セルフケアだけでは不安」と感じたら、一人で抱えずに専門家に相談してみてください。

再発を防ぐための生活習慣・セルフケア継続術

坐骨神経痛の痛みが落ち着いてきたあと、「もう大丈夫」と気を抜いてしまうと、再び痛みが戻ってしまうケースも少なくありません。再発を防ぐためには、普段の生活の中で“負担を溜めない工夫”と“動ける体を維持するケア”が欠かせません。ここでは、当院が推奨しているセルフケアと生活習慣のポイントをご紹介します。

柔軟性を保つための継続ストレッチ法・体幹筋トレーニング

坐骨神経痛の再発予防に欠かせないのが、「筋肉の柔軟性」と「体幹の安定性」です。お尻や太ももの裏(ハムストリングス)、腰の筋肉が硬くなると、再び神経が圧迫されやすくなります。

特におすすめなのは、就寝前や起床後に行う軽めのストレッチです。たとえば、椅子に座ったまま片足を前に伸ばして太もも裏を伸ばすストレッチや、仰向けで片膝を抱えるポーズなどが効果的です。呼吸を止めず、20〜30秒かけてゆっくり伸ばすのがポイントです。

また、体幹を鍛えることも再発予防に重要とされています。当院では、腹横筋や骨盤底筋といった「インナーマッスル」を意識したトレーニングを推奨しています。寝ながらできる腹式呼吸トレーニングや、膝を立てて行う骨盤の前後運動など、負担の少ない動きを取り入れることで、筋肉を“支える力”を養うことができます。

“腰に優しいライフスタイル”のすすめ(荷物の持ち方・寝具選び・座り方)

日常のちょっとしたクセが、腰や坐骨神経への負担を増やしていることがあります。荷物を持つときは、片手ではなく両手で分散させる、または体に近づけて持ち上げるのが理想です。また、腰を丸めて持つより、膝を軽く曲げて“脚で持ち上げる”感覚を意識することがポイントになります。

寝具も再発予防に関わります。硬すぎるマットレスは腰が浮き、柔らかすぎるマットレスは沈み込みが強くなるため、中間程度の反発力があるものを選ぶと良いでしょう。仰向けで膝の下にクッションを入れると、腰の反りが軽減してリラックスしやすくなります。

また、デスクワーク時は骨盤を立てるように意識すると腰の負担を減らすことができます。

痛みの再発サイン&対処法(違和感を感じたらすぐストレッチなど)

「お尻が重だるい」「足の裏がピリッとする」「長く座っていると腰が張る」──これらは再発のサインかもしれません。痛みが強く出る前に対処することが、長期的な安定につながると考えています。

違和感を覚えた時点で、軽くストレッチをしたり、温かいタオルを腰にあてて血流を促したりすることで、症状の進行を防ぐ効果が期待できます。

当院では、定期的に体のメンテナンスを行うことで、再発リスクを最小限に抑えるサポートをしています。体の状態を定期的にチェックし、日常での動作や姿勢のクセを見直すことで、「痛みのない状態を維持できる体づくり」を目指しています。

坐骨神経痛は、一度改善しても“生活の中での積み重ね”が大切です。ストレッチ・姿勢・体の使い方を少しずつ整えることで、神経への負担を減らし、再発を防ぎやすくなります。今日からでも、できることから取り入れてみましょう。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。