荒川院へのご予約

スタッフブログ

脛(すね)の構造と痛みの原因・セルフケア完全ガイド

目次

1.脛(すね)とは?構造・働き・名称の誤解を解く

脛の意味と範囲を理解しよう

「脛(すね)」と聞くと、膝から足首までの前側の部分を思い浮かべる方が多いと思います。実際、脛とは膝のすぐ下から足首にかけての前面を指す言葉で、正確には「脛骨(けいこつ)」という骨が主な構造をつくっています。

はしもと接骨院でも紹介されているように、日常で「すねが痛い」と感じる場所は、まさにこの脛骨の前面やその周囲の筋肉にあたる部分です。打ち身や筋肉の張り、歩行バランスの乱れなど、さまざまな要因で違和感が出ることがあると言われています。

また、「すね」と「向こう脛」という言葉がありますが、前者は一般的に足全体の前側を示し、後者は特に脛骨の前縁、つまり“ぶつけると痛い部分”を指します。会話の中では混同されがちですが、構造的には少し異なる意味合いがあるとされています。

脛骨・腓骨・前脛骨筋の働き

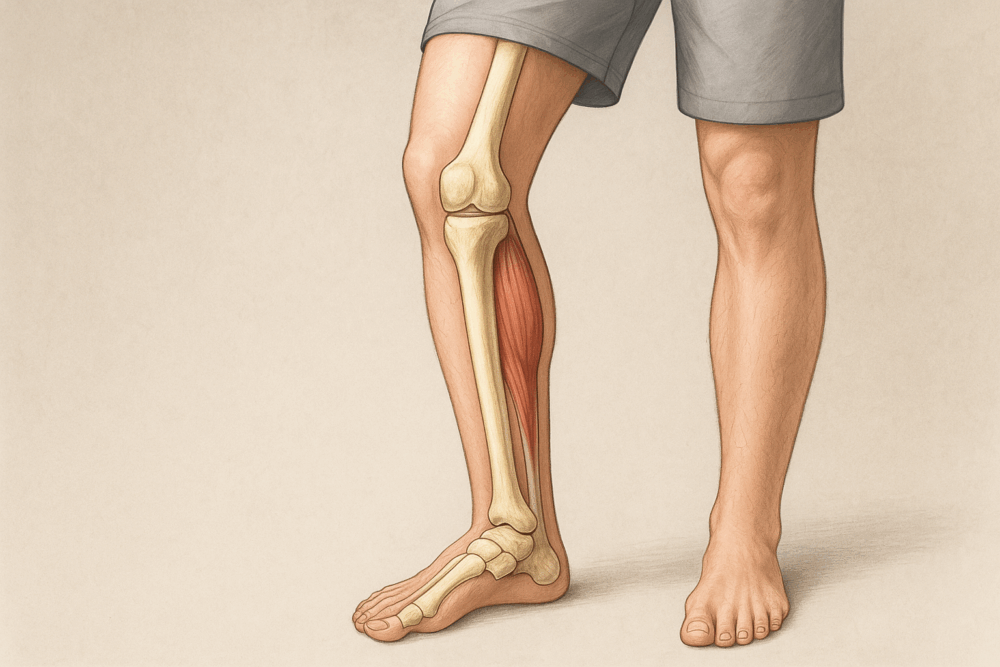

脛は一本の骨ではなく、**脛骨(内側)と腓骨(外側)**の2本の骨から構成されています。脛骨は体重を支える役割を持ち、腓骨はバランスや筋肉の付着に関わると言われています。これらを包むように「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」があり、足首を持ち上げる動作(背屈)や歩行の安定に大きく関わっています。

大阪ハイテク専門学校の解剖学解説によると、前脛骨筋がうまく働かないと、足首が上がらず“つまずきやすくなる”こともあるそうです。また、スポーツ用品メーカーMcDavidでは、前脛骨筋をサポートするテーピングやサポーターの重要性にも触れています。

当院(https://athletic.work)では、この脛骨周辺の筋肉・関節のバランスを丁寧に検査し、骨格のねじれや足首の可動性を評価することを大切にしています。強い力で矯正するのではなく、筋肉と関節の「動きの質」を整える施術を中心に行い、歩行や立位姿勢での負担を軽減する方向へ導いていきます。

当院の検査・セルフケアの考え方

脛の不調には、足首や膝、股関節との連動も関係しています。当院では立ち姿勢や歩行時の動きを観察し、脛の筋肉に過剰な負担がかかっていないかを検査します。

セルフケアとしては、前脛骨筋のストレッチや足首のゆるめ方、簡単なタオルギャザーなどをお伝えすることが多いです。これにより、筋肉の柔軟性を取り戻し、血流を促すことで、痛みや張りの改善につながるケースもあると言われています。

また、痛みを“その場で取る”ことよりも、「なぜ負担がかかったのか」という背景を一緒に探ることを重視しています。体の使い方が変わることで、再発を防ぎ、より安定した歩行や姿勢を取り戻すサポートができると考えています。

2.脛が痛む・張るときに考えられる原因

運動や歩行で起こる痛みのメカニズム

「歩いているとすねがズーンと張る」「走ると前側が痛い」——そんな経験、ありませんか?

脛の痛みは、運動中の筋肉や骨への負担が原因になることが多いです。とくに多いのが“シンスプリント”と呼ばれる状態で、前脛骨筋や後脛骨筋などが硬くなり、骨膜(こつまく)を引っ張ることで炎症が起こると言われています。

急な運動量の増加や、クッション性の低い靴、硬い路面でのランニングなどが重なると発症しやすいです。

当院(https://athletic.work)では、筋肉だけでなく「動きのパターン」に注目して検査します。単にストレッチするだけでなく、足首・膝・股関節の連動が崩れていないか、立位姿勢や重心の位置まで丁寧に観察しています。これにより、痛みが出る背景を掴み、根本的な再発予防につなげていくことができます。

部位別で見る痛みの違い

脛の痛みは「どこが痛むか」で原因が異なることが多いです。

- 内側の痛み:シンスプリントや後脛骨筋の緊張

- 外側の痛み:腓骨筋の張りや足首の外側への偏り

- 前側の痛み:前脛骨筋の使いすぎや足首の背屈制限

このように、同じ「脛の痛み」でも発生メカニズムが違うため、セルフケアの方法も変わってくると言われています。

当院ではまず触診を通して、痛みが出る筋のラインを確認します。力を入れたときの張り方、立位での重心移動、歩行中の接地の仕方を合わせてチェックすることで、筋肉のアンバランスを見つけ出します。

日常生活・姿勢の影響と注意すべきケース

運動していなくても「長時間の立ち仕事」「デスクワークで足を組む」「冷えによる血流不足」などが原因で脛が張ることがあります。

特に、足首が硬い人や、歩行で足の外側ばかり使う人は要注意。慢性的な負担が積み重なることで、筋肉が常に引っ張られ、痛みやむくみを感じやすくなると言われています。

また、痛みが強くなったり、安静にしても改善しない場合は、疲労骨折やコンパートメント症候群の可能性も考えられるため、整形外科での検査を検討してもよいでしょう。

当院では、整体的な観点から「体の使い方」「姿勢のくせ」を整えることで、負担を軽減し、自然な動作を取り戻すサポートを行っています。

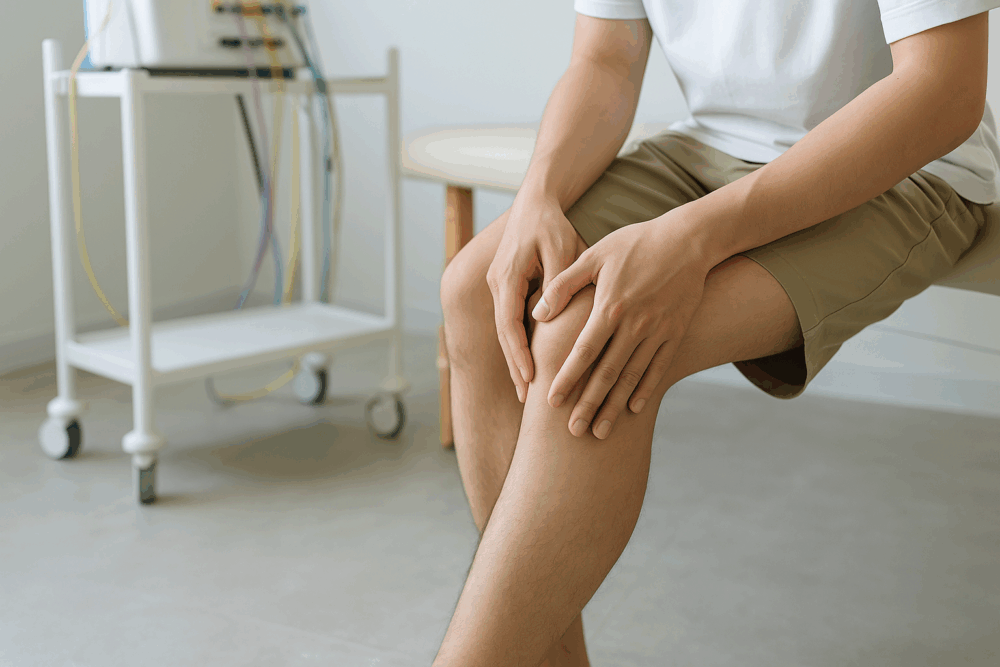

3.整体院視点で見る脛の検査ポイント・触診・問診

脛の不調を見極めるための基本チェック

「歩くとすねが張る」「ふくらはぎとの境目が重だるい」——そんな訴えがある場合、まず確認したいのが筋肉と骨の関係です。脛の前側には「前脛骨筋」が走り、その下に脛骨という骨が通っています。この筋肉が硬くなると、骨の表面を覆う“骨膜”を引っ張り、違和感や痛みが出ると言われています。

触診では、脛骨の内側や外側に圧痛(押すと痛む点)があるかを確認します。痛みの場所が内側寄りなら後脛骨筋、外側寄りなら腓骨筋の緊張が関与していることもあります。

当院で行う検査と施術の流れ

当院(https://athletic.work)では、脛そのものだけでなく「足首」「膝」「股関節」の連動を重視して検査を行っています。

具体的には、

- 立位での重心バランスチェック

- 歩行時の接地(かかと→母趾球→つま先)の流れ

- 足首の背屈(足を上に上げる動き)の可動性

- 骨盤や股関節のねじれ具合

などを観察します。

強く押す・鳴らすといった矯正ではなく、体の動きを整えるアプローチを中心に施術します。筋肉が自然に動く状態を取り戻すことで、痛みや張りの改善につながるケースも多いと言われています。

セルフケアと日常動作の見直し

脛の張りや痛みをやわらげるために、まず意識したいのが前脛骨筋のストレッチです。

壁に手をつき、片足を後ろに引いて膝を軽く曲げ、かかとを床につけたまま30秒キープするだけでも、筋膜がゆるみやすくなります。

また、つま先立ち運動や、タオルを足指でたぐり寄せる「タオルギャザー」もおすすめです。これらは血流促進にもつながり、むくみや冷えの軽減にも良い影響があるとされています。

日常では、靴のクッション性やサイズも重要です。硬い底やすり減った靴を使い続けると、脛への負担が大きくなるため、インソールや履き替えのタイミングを見直すのも大切です。

4.脛の痛み・張りを改善・再発予防するセルフケアと生活習慣

自宅でできるストレッチとほぐし方

「すねの張りをなんとかしたいけど、どうすればいい?」という方にまず試してほしいのが、前脛骨筋のストレッチです。壁に手をつき、片足を後ろに引いて膝を軽く曲げ、かかとを床につけたまま30秒ほどキープ。これを左右1〜2回ずつ行うだけでも、前脛骨筋やふくらはぎの筋膜がゆるみやすくなると言われています。

また、椅子に座ってつま先を上げ下げする動作も有効です。動きをつけながら筋肉をほぐすことで、血流が促され、重だるさが軽減しやすくなります。

当院(https://athletic.work)では、痛みを“無理に伸ばす”のではなく、体の動きを「取り戻す」ことを目的にしています。ストレッチ後に軽く足首を回す、足指を動かすなどの“自然な動作”を取り入れることを推奨しています。

歩き方と靴の見直し

脛の張りは、日常の「歩き方」や「靴選び」によっても影響を受けることがあります。たとえば、足の外側で地面を踏みすぎると、前脛骨筋に過剰な負担がかかるケースがあります。

靴の底がすり減っていないか、サイズが合っているかを確認してみてください。インソールを使うと重心が整いやすくなり、足全体で衝撃を吸収しやすくなります。

また、歩行中に「かかと→足裏全体→つま先」と重心を自然に移動させる意識を持つと、筋肉の使い方がバランス良くなり、張りづらくなると言われています。

当院が大切にしているセルフケアの考え方

当院では、セルフケアを“毎日の積み重ね”として提案しています。強く押す・長く伸ばすといった刺激ではなく、軽い動きと呼吸のリズムを意識することがポイントです。

また、ストレッチをする前に足首や膝の動きを確認し、「今日はここが動きにくい」と感じる部分を観察することも大切です。そうした体の“感覚に気づく”ことが、痛みの再発防止につながると考えています。

5.こんなときは専門家へ相談を——整体院での対応と来院の目安

放置してはいけない脛のサイン

「少しの痛みだから大丈夫」と思っているうちに、症状が長引いてしまうことも少なくありません。脛の痛みが続く場合、骨膜炎や疲労骨折、神経の圧迫などが関係しているケースもあると言われています。

特に、以下のような状態があるときは注意が必要です。

- 安静にしていてもズキズキする

- 腫れや熱感がある

- 夜間に痛みが強くなる

- 片側だけ痛みが強い

こうした症状がある場合は、整形外科などでの画像検査(レントゲン・MRIなど)を受けることが推奨されています。早めに状態を把握することで、長期化や再発を防げる可能性が高まると言われています。

整体院でできるサポートの範囲

当院(https://athletic.work)では、医療行為は行いませんが、筋肉・関節・動作のバランスを整えることで、体への負担を軽減する施術を行っています。

具体的には、

- 脛骨や腓骨の動きを確認

- 足首〜股関節までの連動を調整

- 筋膜リリースや軽いモビライゼーション

など、体の“動きの質”を整えることで痛みの緩和をサポートします。

また、再発を防ぐために姿勢のクセや歩き方の傾向を一緒に確認し、セルフケアの方法もお伝えしています。

来院前にチェックしておきたいポイント

来院を検討する際は、次のようなことをメモしておくと、検査がスムーズです。

- いつから痛みが出ているか

- どんな動きで痛みが強くなるか

- 一日の中で痛みが変わるタイミング

- 使用している靴や歩行習慣

当院では、これらの情報をもとに個々の体の状態を丁寧に確認します。「施術して終わり」ではなく、その人に合った再発予防の仕組みを一緒に作ることを大切にしています。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

瑞慶山 良二

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。