荒川院へのご予約

スタッフブログ

大臀筋を徹底解説!構造・働き・セルフケア・整体的視点から見る“お尻の筋肉”の活用法

目次

1.大臀筋とは何か?基本構造と分類

人の体の中でも特に大きな筋肉として知られる「大臀筋(だいでんきん)」は、お尻の形をつくり、股関節の動きを支える重要な筋肉です。普段は意識しにくい部分ですが、立ち上がる・歩く・階段を上るといった動作すべてに関わり、姿勢の安定や骨盤のバランス維持にも欠かせないと言われています。

整体の現場では、大臀筋の状態を確認することで、腰痛・股関節痛・膝の違和感といった悩みの根本的な原因を見つけやすくなるケースがあります。当院でも、まず立位や歩行姿勢を観察し、骨盤の傾きや左右差をチェックしたうえで、大臀筋の筋緊張や働きの偏りを丁寧に触診しています。

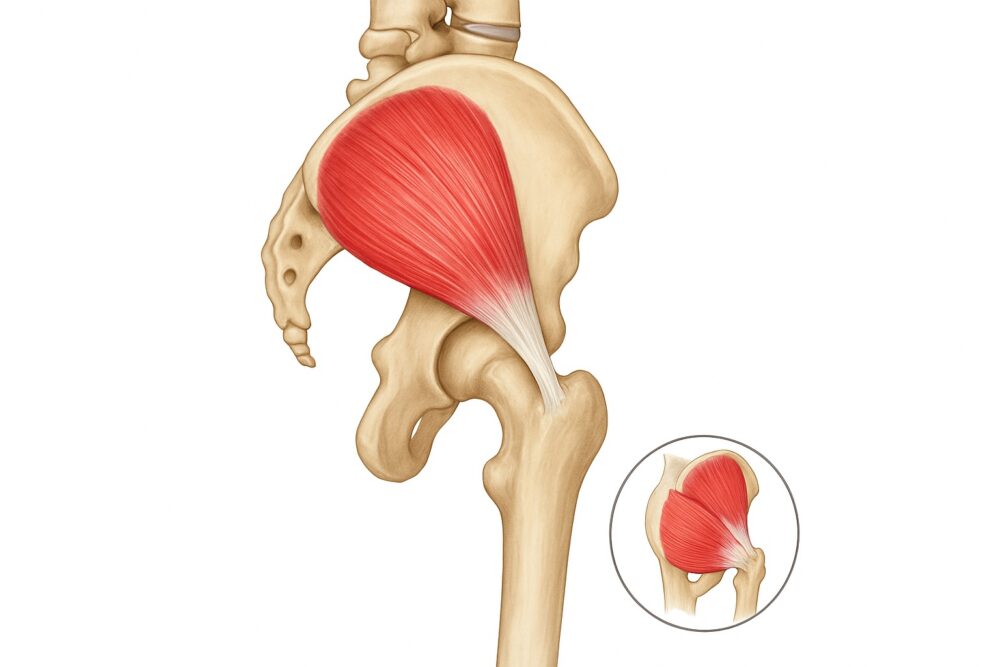

大臀筋の起始・停止・神経支配・作用

大臀筋は腸骨稜・仙骨・尾骨などから起こり(起始)、大腿骨の大転子付近や腸脛靭帯に停止します。主な作用は股関節の伸展・外旋・外転で、歩行時に骨盤を安定させ、上半身のバランスを保つ役割を持つとされています。支配神経は**下殿神経(L5〜S2)**で、この神経がうまく働かないと筋出力が低下し、動作の安定性が損なわれることもあると言われています。

当院では、これらの解剖学的な知見を踏まえたうえで、「動かしたときの滑らかさ」や「筋肉同士の連動性」を重視して検査を行います。単に筋力を強めるのではなく、骨盤・股関節・体幹のバランスを整えることで、大臀筋が本来の働きを取り戻しやすい体づくりを目指しています。

上部線維・下部線維の違いと意味

大臀筋は一枚の筋肉に見えても、実際は「上部線維」と「下部線維」で役割が異なると言われています。

上部線維は骨盤を安定させ、体幹を支える方向に作用し、姿勢保持に関与します。対して下部線維は股関節の伸展や外旋に関わり、歩行や階段の動作で強く働く傾向があります。

理学療法士の臨床でも、この線維の使い分けが注目されており、上部が硬く下部がうまく働かない人は「腰を反りやすい姿勢」や「お尻がたるみやすい状態」になるとも言われています。

当院では、施術中に骨盤の動きと筋肉の連動性を見ながら、どちらの線維が過剰・不足しているかを判断し、左右差を整える手技を中心に行っています。

他の臀部筋(中臀筋・小臀筋)との関係性

大臀筋は中臀筋・小臀筋と協調しながら動いており、これらの連動が崩れると動作の安定性が低下するとされています。特に中臀筋が弱い場合、歩行中に骨盤が左右に揺れやすくなり、大臀筋が過剰に緊張してしまうことも少なくありません。

そのため当院では、単に一つの筋肉を緩めたり鍛えたりするのではなく、**「股関節を中心に全体の動きを整える」**という視点でケアを行っています。施術後には、筋肉が正しく連動する感覚を維持できるように、自宅でできる簡単なストレッチや体の使い方もお伝えしています。

「お尻の筋肉」とひとことで言っても、その働き方には深い仕組みがあります。自分の体を知る第一歩として、大臀筋の構造を理解することが、痛みや不調を改善していく鍵になると言われています。

2.大臀筋の働き・日常生活・スポーツでの役割

大臀筋は「立つ」「歩く」「走る」といった基本的な動きの中で、全身の安定を支える筋肉です。特に、重心を後方で支えながら股関節を伸ばす働きがあり、体を前に倒さず姿勢を保つために欠かせないと言われています。

当院の施術でも、大臀筋の動きを確認することで、姿勢の崩れや腰・股関節の不調を早い段階で見つけることができます。

歩行や立ち上がりで果たす大臀筋の役割

日常の中で大臀筋が最も働くのは、「立ち上がる」「階段を上る」「歩く」といった動作の瞬間です。

例えば椅子から立つとき、股関節を伸ばす動作を大臀筋が主導し、太ももや腰への負担を減らしています。歩行時には骨盤を支える“スタビライザー”としても働き、片足立ちの姿勢で体が横に傾かないようバランスを取っているとも言われています。

当院では、こうした動作中の「大臀筋の働き方」を細かく観察し、必要に応じて動作分析を行います。筋肉を“強くする”のではなく、“正しく使える状態”をつくることを目的にしています。

スポーツにおけるパフォーマンスと大臀筋

大臀筋は、短距離走やジャンプ、方向転換などの瞬発的な動きにおいて非常に重要な筋肉です。股関節を強く伸ばすことで地面を押し返す力が生まれ、スピードや安定性に直結します。

一方で、使い方に偏りがあると、腰や太ももの筋肉が代償的に働き、フォームが崩れやすくなることもあります。

そのため当院では、スポーツ選手や運動習慣のある方に対して、骨盤の傾き・重心位置・体幹の連動をチェックしながら、必要に応じて動作修正を行います。施術後は、正しい筋肉の使い方を体に“覚えさせる”セルフエクササイズもご提案しています。

デスクワークや座り姿勢との関係

一方で、長時間座る習慣がある方は、大臀筋が使われにくくなり、筋肉が硬くなる傾向があります。特に股関節が曲がったままの姿勢では、大臀筋が常に引き伸ばされた状態になり、血流が滞りやすいとも言われています。

当院では、こうした慢性的な筋緊張を和らげるために、骨盤周囲の可動性や呼吸に合わせたリリースを重視した施術を行っています。施術後には、自宅でできる簡単な“お尻の目覚めストレッチ”を取り入れていただくことで、動きやすく、疲れにくい体を維持しやすくなります。

3.整体・臨床視点で見る大臀筋の検査と評価ポイント

大臀筋は、単に筋力を測るだけではなく「どのように使われているか」を確認することが大切だと言われています。

整体やリハビリの現場では、動作中のタイミング・連動性・左右差などを細かく見ていくことで、筋肉そのものよりも“動きの質”を評価するようにしています。

施術院で押さえるべき検査ポイント

まず確認するのは、立位姿勢と骨盤の傾きです。大臀筋が働きにくい人は、骨盤が前に倒れやすく、腰を反らせて姿勢を支えている傾向があります。

また、触診では筋肉の硬さ・厚み・圧痛の有無を確認し、左右の緊張差をチェックします。特に、利き足側の大臀筋が硬くなっている場合、歩行や立位での偏りが強いことが多いとされています。

当院では、これらの検査に加えて歩行動作の観察も行います。

お尻の筋肉がうまく使えていないと、足を前に出すときに太もも前面の筋肉に頼りすぎてしまい、膝や腰に負担がかかりやすくなります。施術前後での歩行リズムや重心の変化を確認しながら、改善の方向性を一緒に確認していきます。

座りがち・デスクワーク・運動不足で見られる特徴

長時間座り続ける習慣があると、大臀筋は常に引き伸ばされた状態となり、筋肉の伸び縮みが起こりにくくなります。その結果、**筋活動が低下し“使われない筋肉”**になりやすいとも言われています。

特にデスクワーカーの場合、骨盤が後傾して背中が丸くなり、体幹から下肢にかけてのバランスが崩れやすくなります。

当院の施術では、そうした「硬い筋肉を緩める」だけでなく、骨盤を起こしやすい姿勢を作ることを重視しています。

具体的には、股関節周囲の筋膜リリースを行い、腹圧を高めながら大臀筋を“自然に使える状態”へ導く手技を取り入れています。

当院独自のアプローチ:電気治療に頼らない「動きの再教育」

当院では、電気治療のような外部刺激を用いず、本人の感覚と動きを取り戻す施術を中心に行っています。

大臀筋が硬くても、実は“脳がその筋肉をうまく使えていない”ケースが多く、単に揉んだり伸ばしたりするだけでは再発を防ぎにくいと考えています。

そのため、施術ではまず「どの動作で大臀筋が働きにくいか」を一緒に確認し、感覚入力を高める手技や姿勢フィードバックを行います。

施術後には、立ち上がり方・歩き出しの一歩目・階段の上り下りといった動作を通して、自分の体の変化を感じてもらえるようにしています。

さらに、自宅では「お尻を軽く締める」「骨盤を前後にゆっくり動かす」など、日常の中で無理なく続けられるセルフケアを提案。

体を“整える”だけでなく、“使える”ように導くことが、当院の大臀筋ケアの特徴です。

4.セルフケア・ストレッチ・日常動作の改善法

大臀筋を整えるには、施術だけでなく「自分で動かす」ことも大切だと言われています。

日常の中でほんの少し意識を変えるだけでも、筋肉の働きがスムーズになり、腰や股関節への負担を減らしやすくなります。ここでは、当院が実際に患者さんへお伝えしているセルフケア方法を紹介します。

簡単にできる大臀筋ストレッチとそのポイント

座りっぱなしや立ち仕事のあとにおすすめなのが、**仰向けの「膝抱えストレッチ」**です。

仰向けで片膝を胸の方へ引き寄せ、太ももの裏からお尻にかけて軽く伸ばします。20〜30秒を目安に左右交互で行いましょう。

このとき、背中が浮かないように意識すると、大臀筋の深い部分までゆるみやすくなります。

また、イスに座ったまま片足をもう一方の太ももに乗せ、上体を前に倒す「座位ストレッチ」も効果的と言われています。

力を入れて伸ばすよりも、“呼吸に合わせてふっと力を抜く”ことがポイントです。

日常動作で意識すべき“お尻を使う”習慣

大臀筋は、意識して使わなければすぐにサボってしまう筋肉です。

立ち上がるときに「お尻で押す」ように意識する、階段を上がるときに「太ももではなくお尻の力で持ち上げる」ようにするだけでも、自然と筋肉が働きやすくなります。

当院では、歩行や立位姿勢の分析を行い、どの動作でお尻の筋肉が使えていないのかを明確にしたうえで、その人に合わせた「動きの練習」を提案しています。

筋肉を“鍛える”よりも、“使えるようにする”という視点が大切だと考えています。

自宅でできる簡易トレーニング・エクササイズ

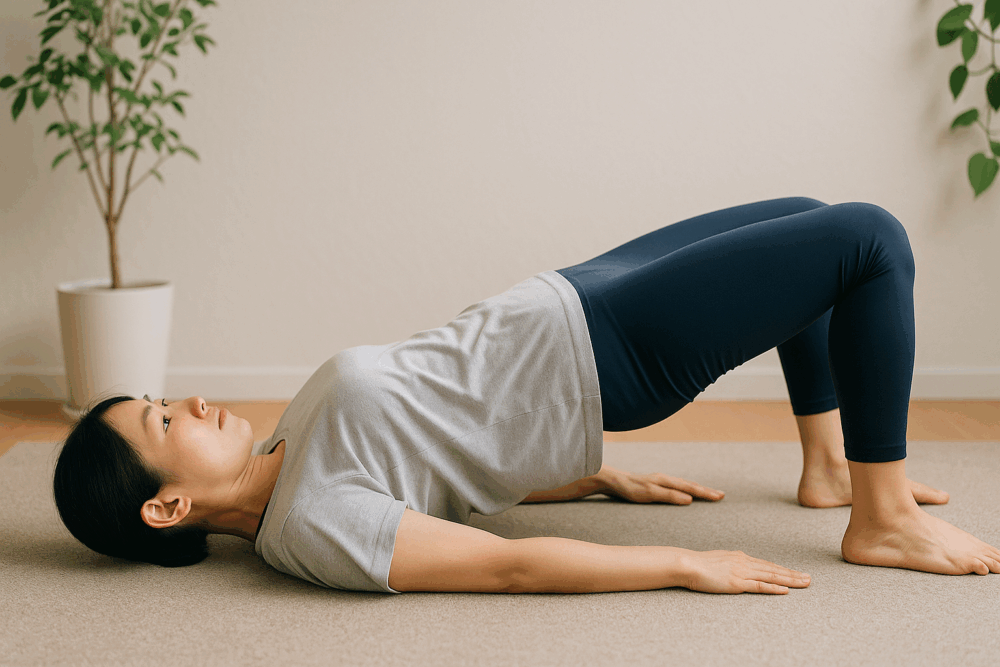

おすすめのトレーニングは、**ヒップリフト(ブリッジ)**です。

仰向けに寝て膝を曲げ、足裏を床につけたままお尻を持ち上げます。肩から膝までが一直線になる高さで3〜5秒キープし、ゆっくり下ろす動きを10回ほど繰り返します。

腰ではなく、お尻の筋肉で支える感覚を意識することが大切です。

さらに、仕事中でもできる立ち上がり動作の改善も重要です。

イスから立ち上がる際、骨盤をやや前傾させて「かかとで床を押す」ようにすると、大臀筋が自然に働きやすくなります。

当院では施術の際に、こうしたストレッチやトレーニングを組み合わせ、**「整える→使う→維持する」**という流れを重視しています。

大臀筋をうまく使えるようになると、腰まわりの負担が減り、姿勢の安定感も変わってくると感じる方が多いです。

5.大臀筋を活かしたヒップアップ・体質改善・整体メニュー活用

大臀筋を意識的に使えるようになると、見た目の変化だけでなく、体の代謝や姿勢にも良い影響が出やすいと言われています。

“お尻を鍛える”というよりも、“体の中心として正しく使う”ことが大切で、当院ではこの考え方をベースに施術やセルフケアのサポートを行っています。

大臀筋強化がもたらすメリット

大臀筋は、骨盤を支えるだけでなく体の動きをスムーズにする「エンジン」のような存在です。

この筋肉がしっかり使えると、姿勢が整いやすく、腰・太もも・ふくらはぎといった下半身全体のバランスも安定します。

また、大臀筋は体の中でも大きな筋肉のひとつであるため、動かすことで血流や代謝の促進にもつながり、冷えやむくみの改善を感じやすい方も多いとされています。

見た目の変化としても、「お尻が引き締まってヒップラインが上がる」「立ち姿が若々しく見える」などの効果が期待できるとも言われています。

当院の「体質改善ダイエットコース」との関連

当院では、大臀筋を含む体の使い方そのものを見直すことで、痩せやすく、リバウンドしにくい体づくりをサポートしています。

一般的な筋トレや食事制限ではなく、「どの筋肉をどう使うか」という部分に焦点を当てるのが特徴です。

施術では、骨盤まわりや股関節の可動域を整え、大臀筋が自然に働く状態へ導く手技を行います。

そのうえで、呼吸法や姿勢指導を組み合わせ、筋肉の質を変えていくアプローチを重視しています。

また、ダイエットコースでは栄養学の基礎(代謝・脂肪燃焼・停滞期の仕組みなど)も学びながら、自分の体を理解し、施術後も再現できる力をつけていく内容になっています。

整体メニュー活用の提案

「お尻を鍛える」というと筋トレを思い浮かべる方が多いですが、筋肉の働きは姿勢と関節の動きによって大きく変わります。

当院では、姿勢・歩行・骨盤の動きを一体で整える施術を行い、無理なく大臀筋を使える状態へ導くことを目的としています。

施術後には、簡単な立ち方・座り方のアドバイスも行い、「普段の動作そのものがトレーニングになる」ようにサポートします。

大臀筋を日常の中でうまく活かせるようになると、体のラインや軽さだけでなく、“疲れにくい体”へと変化していく感覚を得やすいと感じる方が多いです。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

瑞慶山 良二

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。