荒川院へのご予約

スタッフブログ

中殿筋の痛みと不調を改善する完全ガイド:原因・セルフケア・専門治療まで

中殿筋とは何か? — 体を支える“縁の下の力持ち”の筋肉

「中殿筋(ちゅうでんきん)」という名前を聞くと、専門的で少し難しく感じる方もいるかもしれません。ですが、実は私たちがまっすぐ立つ・歩く・片足でバランスをとるといった日常の動作を支える、とても重要な筋肉です。

中殿筋は骨盤の外側に位置しており、骨盤の腸骨外面から始まり(起始)、大腿骨の大転子という部分に付着しています(停止)。神経は「上殿神経」という股関節をコントロールする神経から支配を受けています。この筋肉は見た目よりも奥深く、前部・後部の2つの繊維群に分かれており、それぞれが少しずつ違う役割を持っています。

中殿筋は、脚を外側に開く「外転」を担い、前部線維は股関節を前に動かすときに働き、後部線維は足を後ろへ引く動作を補助します。歩行中に骨盤が傾かないように支える大切な働きをしています。

特に立って片足に体重を乗せたとき、この中殿筋がうまく働いていないと、骨盤が左右に揺れたり、腰や膝、足首のバランスが崩れることもあります。つまり、見た目以上に姿勢や体幹の安定性に直結する筋肉になります。

日常生活・スポーツでの役割と当院の考え方

当院では、中殿筋の働きを単に「筋肉が弱っている」「こっている」という視点だけで捉えることはしていません。筋肉の状態を見るときは、骨盤の位置・股関節の可動域・足裏の接地・体幹の安定性・神経の伝達までを総合的に検査します。

たとえば、中殿筋が硬くなっている場合は、単にその部分をほぐすだけではなく、

- なぜ中殿筋に負担がかかっているのか

- 反対側の骨盤や腰の動きに左右差がないか

- 歩行や立位でどのタイミングに緊張が起きているのか

といった原因の層を深く掘り下げる検査を行います。

施術では、過度に緊張している部分をゆるめつつ、使えていない筋肉の再教育を目的としたアプローチを取り入れます。電気治療は行わず、手による細やかな触診と調整を中心に進めていくことが特徴です。

また、セルフケアとしては、片足立ちの姿勢を鏡で確認したり、股関節まわりを小さく動かして左右差を感じ取ることから始めることがおすすめです。急に強いストレッチを行うよりも、小さな動きで“感覚”を戻すことが、結果的に改善への近道につながると考えています。

中殿筋の状態を整えることは、腰痛や股関節の違和感、足の疲れにも関係してきます。地味に感じるかもしれませんが、体のバランスを守るためには欠かせない存在です。

中殿筋が不調になるメカニズム・原因

椅子に座りっぱなしの一日、気づけば片足重心、帰宅後はソファで同じ姿勢――こうした積み重ねが中殿筋に負担をかけています。中殿筋は骨盤を水平に保ち、歩行中に体が左右へ崩れないよう支える役割があり、働きが落ちると骨盤や股関節の動きが偏り、腰や膝まで影響が広がることもあります。

長時間の静的姿勢・運動不足の影響

同じ姿勢が続くと血流が下がり、筋肉が縮こまりやすくなります。「座りすぎ→立ち上がりで股関節が固い→中殿筋が急に頑張る」という流れで張りやコリを感じやすくなる、という声も多いです。当院ではまず座位・立位・歩行を観察し、どの姿勢で痛みが出るかを触診で確認します。

片足重心・姿勢不良との関連

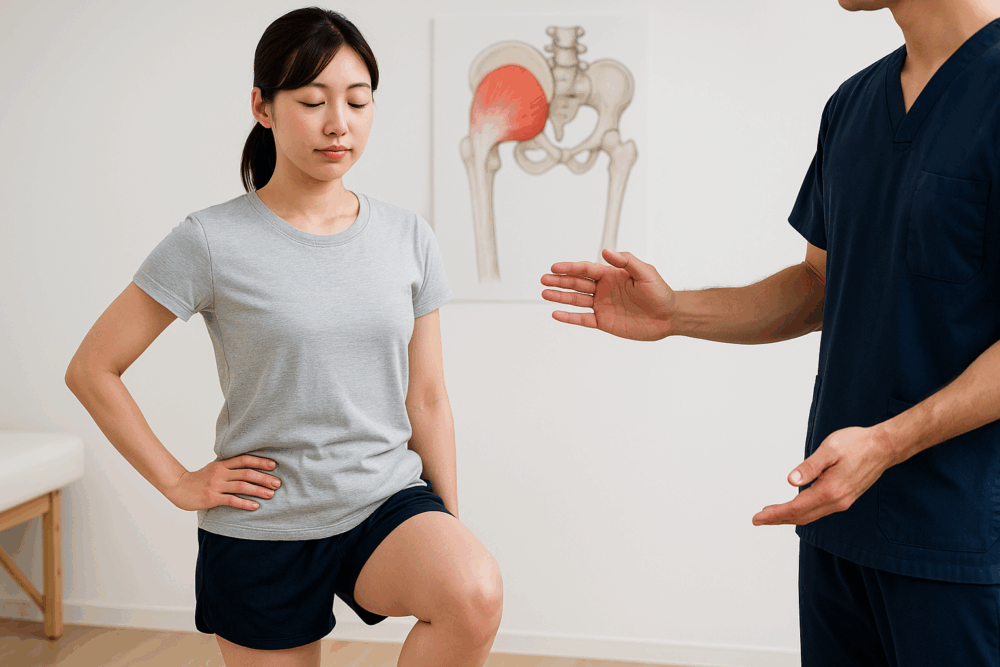

反り腰や骨盤のねじれ、片側ばかりに体重を乗せるクセは、中殿筋の前部・後部の使い分けを乱しやすくなります。片足立ちテストで骨盤が落ちやすい側をチェックし、足裏の接地・体幹の安定まで合わせて評価します。

拮抗筋・連動筋のアンバランス

中殿筋は大殿筋・小殿筋、腸腰筋、外旋筋群などと連携します。例えば腸腰筋が過緊張だと股関節の前側が詰まり、中殿筋がうまく伸び縮みしにくくなります。当院では筋膜リリースや骨格調整、神経モビライゼーションで滑走性を整え、使えていない線維を神経‐筋再教育(ニューロストレッチ)で呼び戻す方針です(電気は使用しません)。

トリガーポイント・筋膜制限

お尻の外側~太もも側面に放散する鈍い痛みは、トリガーポイント由来とも考えられます。圧痛点だけを押すのではなく、なぜそこに負担が集まったのかを動作で特定し、施術とセルフケア(軽い外転運動、フォームローラーの低圧リリース、座位での骨盤前後揺らしなど)を段階的に案内します。強い痛みの場合は無理を避け、小さな可動から始める流れが安全だと考えています。

症状パターンと見分け方

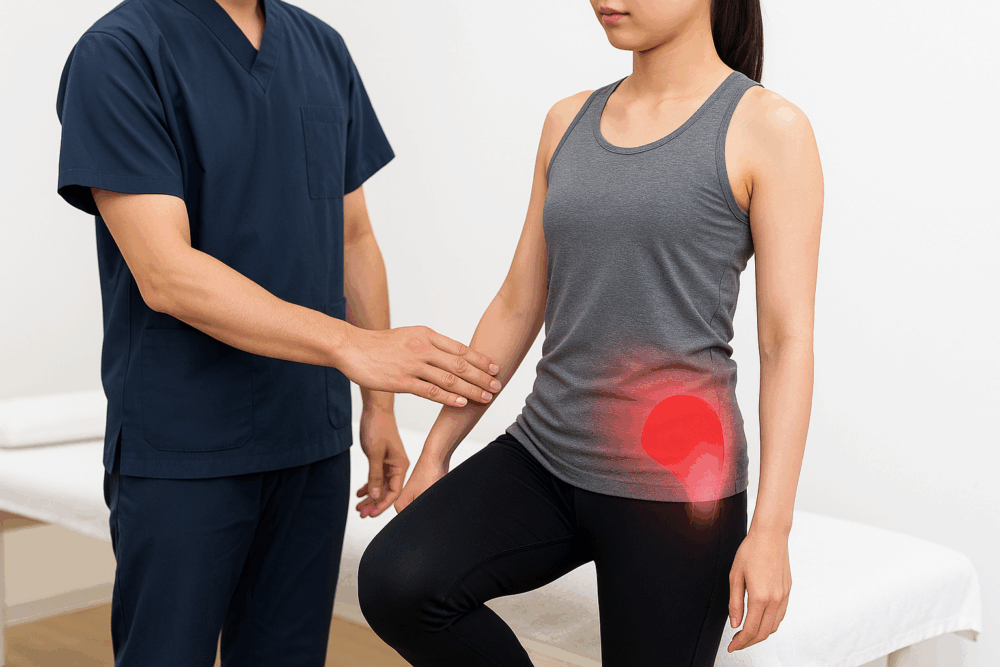

「このお尻の外側の痛み、中殿筋が関係しているのかな?」――そんな疑問に、動きと場所の“手がかり”で近づいていきます。中殿筋の不調は、殿部の外側〜腰の横、太もも側面に重だるさや鋭い違和感として出やすいです。歩行や片足立ちで骨盤が左右に揺れやすい、長く座った後の立ち上がりでズキッとする、といった訴えも目立つ傾向があります。

痛みの出やすい部位・放散パターン

お尻の横(大転子周囲)を中心に、太ももの外側へ帯状に広がるパターンが典型とされています。押すと奥に響くような痛み、横向き寝で辛くなりやすいという声もあります。腰そのものより殿部外側が主役になりやすい点がヒントになります。

他の疾患との鑑別ポイント

腰椎由来の痛みや坐骨神経痛、股関節の変性などでも似た症状は起こり得ます。しびれが脚の後面に強く流れる、背骨を反る・曲げると症状が大きく変わる、股関節の屈伸ひねりで関節の詰まり感が前面に出る――こうした所見が濃いと、別の要因が関与する可能性も考えられます。

セルフチェック(簡易動作テスト)

- 片足立ちテスト:鏡の前で片足立ちをします。骨盤が落ちる/上半身が横へ逃げるなら、中殿筋の働きが弱いサインとなります。

- 横向き外転:横向きで脚を軽く上げ下ろしします。お尻の外側が早く疲れる、つりそうになるなら要注意です。

- 段差昇降:一段上がる動作で大転子周囲にピンポイントの痛みが出る場合も手がかりです。

当院では、足裏接地・骨盤位置・体幹の安定を合わせて確認し、触診で張力の偏りを見ます。

進行時の注意サイン

しびれや明確な筋力低下、可動域の大きな制限、夜間痛が続く場合は、無理なセルフケアを避けて病院への受診が安心です。当院では電気を使わず、筋膜リリース・骨格調整・神経モビライゼーションで滑走性を整え、ニューロストレッチで再学習を促す方針です。セルフケアは低負荷の外転エクササイズ、フォームローラーの低圧リリース、片足立ちの姿勢再教育を段階的に提案します。

セルフケア・改善メソッド

「今できることから始めたい」「すぐ楽になりたい」――そんな声に、中殿筋をいたわりつつ再び使えるようにする流れをまとめます。いきなり強い刺激より、小さく動かして感覚を戻すところから入る方が安全です。

ストレッチ法(時間・頻度)

- 仰向け内外旋ゆらし:ひざを立て、股関節を小さく内外に10〜15回×2セット。

- 座位で骨盤前後ゆらし:30秒×2〜3回。

- 横向き中殿筋ストレッチ:上側の脚を後ろへ軽く引き、20〜30秒×2回。

痛みは0〜3/10程度に抑えて行います。朝晩1回ずつが目安です。

筋力トレーニング(強度・注意点)

- クラムシェル(ゴムバンド可):8〜12回×2〜3セット、週3〜4回。

- サイドレッグリフト:骨盤を水平に保ち、腰は反らさない。

- ヒップヒッチ(片脚立ちで骨盤アップ):10回×2セット。

「太もも前」に入らずお尻の外側に効く感覚を優先することを意識します。

筋膜リリース・トリガーポイント

テニスボールを壁に当て大転子周囲〜殿部外側を30〜60秒ほど低圧で行います。フォームローラーは外側ラインを軽く、呼吸を止めずに、しびれや鋭い痛みが出る場合は無理をせず中止しましょう。

日常で気をつけるポイント

30〜45分ごとに立ち上がる、片足重心を避ける、座面は少し高め、足裏接地を意識します。鏡で片足立ちをチェックし、骨盤が落ちやすい側を把握するとセルフケアの優先度が見えてきます。

当院の考え方(検査→施術→再学習)

当院では電気は使わず、触診で姿勢・歩行・足裏接地・骨盤位置を確認し、筋膜リリース・骨格調整・神経モビライゼーションで滑走性を整える方針です。仕上げにニューロストレッチで中殿筋の働きを呼び戻す練習を重ねていきます。

専門治療・対処法と予防戦略

「セルフケアはやってみたけれど、まだ不安…」という場面では、専門家の視点を足していく流れが安心につながります。ここではどこで何を相談できるか、来院の目安、続けるための仕組み作りを、当院の方針も交えて整理します。

整形外科・整骨院・理学療法・整体のアプローチ

- 整形外科:画像検査(X線・MRI 等)や保存的な案内が行われることがあります。強い痛みや外傷疑い、夜間痛が続くときの確認に向くとされています。

- 整骨院/理学療法:関節可動と筋力、動作癖の評価をもとに、運動指導や外部サポートが加わるケースが多いです。

- 整体(当院):電気は使わず、触診で骨盤位置・足裏接地・歩行を読み取り、筋膜リリース/骨格調整/神経モビライゼーションで滑走性を整える方針です。仕上げにニューロストレッチで中殿筋の再学習を促し、負担が戻りにくい状態を目指すと説明しています。

いつ来院を考えるべきか

- しびれ・はっきりした筋力低下・可動域の大きな制限が続く

- 夜間痛や安静時痛が強い、腫れや発熱がある

- セルフケアを2〜3週間続けても変化が乏しい

こうしたサインが重なる場合、無理を重ねず専門家に相談するのが安全です。まずは危険サインがないかを確認し、そのうえで段階的な検査→施術→再学習へ進めます。

継続予防—メンテとルーティン化

- メンテストレッチ:朝は小さな内外旋ゆらし、夜は横向きストレッチ20〜30秒×2回。

- 週次ルーティン:クラムシェル/ヒップヒッチ/軽いサイドステップを8〜12回×2〜3セット、週3〜4回。

- 生活設計:30〜45分ごとに立ち上がる、片足重心を避ける、足裏接地を意識。

- 振り返り:鏡の片足立ちで骨盤の水平をチェック。違和感が増える日は負荷を一段下げる。

当院では、来院間隔を詰めるよりもセルフケアの再現性を重視し、家で「続けられる」形を一緒に整える方針です。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。