荒川院へのご予約

スタッフブログ

突き指の固定はいつまで必要?正しい処置と注意点を徹底解説

目次

突き指とは?固定が必要な理由を知ろう

「突き指」って結局なにが起きているの?

「ただぶつけただけだし、大丈夫でしょ」って思いがちな突き指ですが、実際のところ、指先のケガは案外やっかいです。なぜなら、突き指というのは単なる打撲だけじゃなく、関節や靭帯、場合によっては骨にまで影響が出ていることもあるからです。

特にボールが強く当たったり、勢いよく指をぶつけたときは、関節部分に過剰な負担がかかり、靭帯が伸びたりすることがあります。さらにひどいケースだと、骨にヒビが入っていることもあり、実は「突き指」という名前以上にダメージが深いケースもあります。

そのため、ぱっと見て腫れや変形がなくても「大丈夫」と自己判断するのはちょっと危険かもしれません。

なぜ固定が必要?放っておくとどうなる?

では、なぜ突き指には固定が必要だと言われているのでしょうか?

答えはシンプルで、傷んだ部分が自然に回復するまで、余計な動きで悪化させないようにするためです。

たとえば靭帯が伸びた状態で無理に動かしてしまうと、炎症が長引いたり、関節のズレが残ったまま固まってしまうこともあります。これが進むと、指が曲がったままになってしまったり、思うように動かせなくなるリスクにもつながります。

また、固定期間が不十分なまま普段通りに使い続けてしまうと、腫れや痛みが慢性化してしまうケースもあります。特に関節の可動域(動く範囲)が狭くなってしまうと、日常生活の動作にも地味にストレスを感じやすくなってしまいます。

当院での見方とアプローチの一例

当院では、突き指の方が来院された際、まずは骨・靭帯・関節の状態を細かくチェックします。ただの腫れか、骨への影響が考えられるか、どの程度の固定が必要か──そこを見極めるための触診を大切にしています。

また、指先だけでなく肩・前腕・手首のバランスまで確認し、全体の使い方が影響していないかを見ていきます。指先のトラブルは、肘や肩の動きが関係していることもあるので、「一部分だけを診ない」ようにしています。

施術としては、痛みが強い間は過剰な刺激は避け、腫れを抑えるための軽い手技やテーピングによるサポートを行い、炎症が落ち着いたタイミングで可動域の回復とセルフケアの指導へと進んでいきます。自宅でのケアとしては、痛みが出ない範囲でのタオル握り運動や、患部以外の指のストレッチなどをご案内することもあります。

#突き指の固定

#靭帯損傷の注意点

#早期判断がカギ

#当院の整体視点

#セルフケアも大切

突き指の固定はいつまで?目安と経過の見方

初期対応がカギ|48〜72時間の固定が重要とされる理由

「突き指したけど、とりあえず冷やしておけば大丈夫かな?」という声、意外とよく聞きます。でも実は、最初の2〜3日の固定が、回復の流れを左右すると言われています。

指をぶつけた直後というのは、靭帯や関節周辺の組織が炎症を起こしやすくなっていて、そこで無理に動かすとかえって腫れや痛みがひどくなることもあります。そこで48〜72時間は、アイシング+安静+固定が基本となります。

特に、腫れや熱感があるうちは無理をしないことがポイントです。逆に、この時期にしっかり休ませておけると、その後の回復がスムーズに進みやすくなります。

固定期間はどのくらい?状態に応じた目安

「どのくらい固定を続ければいいんですか?」という質問もよくいただきます。実際のところ、突き指の程度によって目安は変わってきます。

たとえば軽度な突き指で、腫れや痛みが早めに引いてきた場合は、3〜5日程度で固定を外して様子を見るケースもあります。

一方、中〜重度で靭帯が伸びていたり、骨に影響が疑われるときは、1〜2週間ほどしっかり固定しておくのが望ましいとされています。

もちろん自己判断は難しい部分があるので、固定しながらも腫れ具合や痛みの変化、関節の動きに注意して観察していくことが大切です。

いつ外していい?判断のポイントと当院での見方

じゃあ、「いつ外していいのか」はどうやって判断すればいいのでしょうか?

目安の一つは、腫れがほとんど引いていて、軽く触れても痛みがないことです。また、固定を一時的に外したときに指が自然に動くかどうかも参考になります。

当院では、固定解除のタイミングを探る際、可動域の確認・腫れの残り具合・手首や肘の連動性まで含めて全体を触診します。指そのものが改善傾向でも、腕全体のバランスが崩れていると再発や別の不調につながることもあるため、指だけでなく体の使い方全体を見るようにしています。

固定を外したあとは、動かしながら固まった筋肉を少しずつほぐすセルフケア(例:ぬるま湯につけてから軽く握る運動)なども提案する場合があります。

焦って外すと再び痛みがぶり返すこともあるので、「そろそろ外していいかも」と思ったタイミングで一度ご相談いただくのも一つの方法かもしれません。

#突き指固定の期間

#回復の流れを観察

#痛みの変化が目安

#整体視点の判断基準

#セルフケアの進め方

固定方法の種類と自宅でできる処置のコツ

テーピング・副木・サポーター、それぞれの特徴とは?

突き指をしたとき、どう固定すればいいか迷う方は多いと思います。実際、固定の方法はいくつかあって、それぞれに特徴があります。

まずよく使われるのがテーピングです。動きを制限しながらも、ある程度の柔軟性を持たせられるので、日常生活での使いやすさがあります。次に副木(そえぎ)は、しっかり固定したいときに有効です。アルミ製やプラスチック製のものをテープで留めて、完全に指を動かさないようにする方法です。

一方、サポーターは手軽ですが、突き指の初期対応には少し向かない場合もあります。固定力が弱く、患部の状態によっては、かえって動かしすぎてしまうこともあるからです。

当院ではどう対応している?

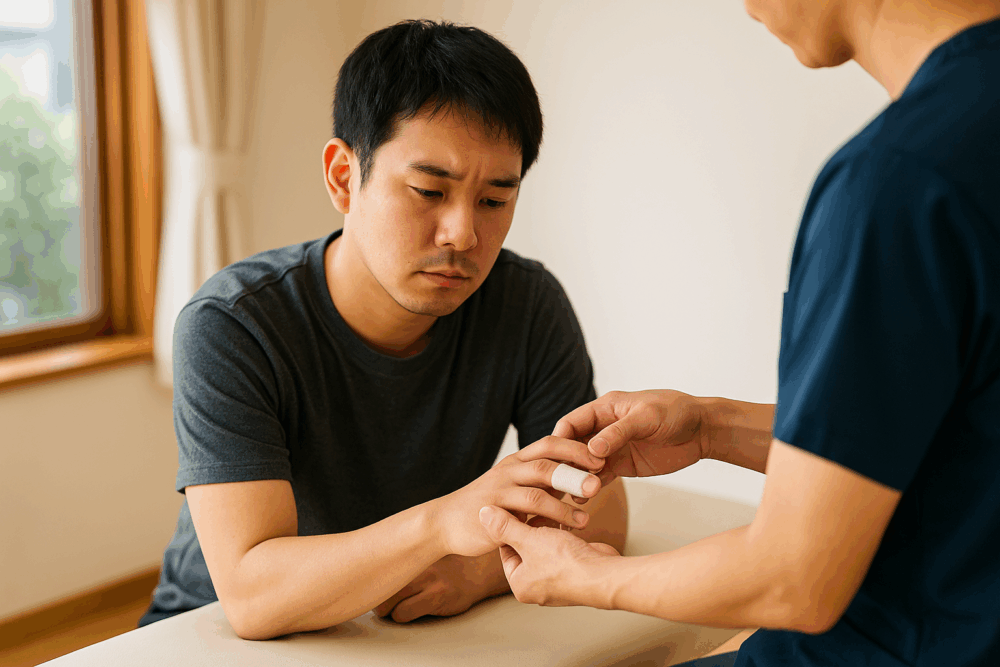

当院では、来院された方の状態をまずは触診によって確認しています。「腫れが強い」「関節がずれている感じがする」「曲げ伸ばしで強く痛む」などの症状に応じて、必要に応じて関節の位置を安定させるテーピング処置を行うこともあります。

また、固定だけで終わらせず、指だけでなく手首・前腕・肩まわりまでのバランスを確認することを大切にしています。なぜなら、突き指の再発や指以外の痛みが、別の部位の使い方に由来していることもあるからです。

固定後も腫れの引き具合や、握る動作などを確認しながら、固定からセルフケアに移行するタイミングを一緒に見ていくことが多いです。

自宅でやるときの注意点|こんな失敗に気をつけて

「とりあえずテープで巻いておいたから大丈夫」──実はこの対応が、あとから後悔につながるケースもあります。

よくあるのが、強く巻きすぎて血流が悪くなってしまったり、逆にゆるすぎて固定になっていないパターンです。また、痛みが少し落ち着いたからといって早めに外してしまい、無意識に指を酷使して再び腫れが出てくることもあります。

固定の基本は、「安定させること」と「無理をさせないこと」です。自宅で対応する場合は、皮膚トラブル(かぶれや圧迫)にも気を配りながら、1日ごとに状態を確認していくのがポイントになります。

#突き指の固定方法

#副木とテーピングの違い

#自宅固定の注意点

#整体での対応視点

#セルフケアの実例

固定中・固定後の日常生活で気をつけること

入浴や睡眠中、どうやって指を守ればいい?

「お風呂のときって、固定どうしたらいいんですか?」

こうしたご相談はよくあります。

突き指の固定中は、濡らすことでテープや副木がずれてしまうことがあります。無理にそのまま入浴してしまうと、患部が蒸れて皮膚トラブルにつながることもあるため、入浴時には一時的に外すか、防水用のカバーを活用する方法がおすすめです。

ただし、まだ腫れが引いていない段階で長く外すのは注意が必要なため、入浴前後で指の状態を確認することがポイントです。

また、睡眠中は思わぬ動きで指をぶつけてしまうこともあるので、包帯やテーピングで軽く固定しておくだけでも安心感につながります。

無意識にかばうクセが、別の痛みを引き起こすことも

突き指をしてから、「気づいたら肩や手首まで痛くなってきた…」という経験はありませんか?

これは、指をかばうクセによって腕全体の使い方が変わってしまっていることが原因の一つと考えられます。たとえば、片手だけで荷物を持つようになったり、キーボード操作で無意識に負担を逃がそうとして、別の部位に負担が集中したりしてしまいます。

当院でも、突き指の施術中に肩や肘の可動域が狭くなっている方や、筋膜のつながりが偏っている方が見られることがあります。そのため、指だけでなく体全体のバランスを含めて検査することを重視しています。

固定後すぐに動かすのは逆効果になることも

「痛みも減ってきたし、もう動かしてもいいよね?」と思うタイミング、ちょっと待ってください。

確かに、固定しっぱなしでは関節が硬くなることもあるのですが、タイミングや負荷のかけ方を間違えると、炎症がぶり返すこともあります。

当院では、固定後の経過に合わせて無理なく動かせる範囲からスタートし、タオルを軽く握る運動や指のストレッチなど、自宅でできるセルフケアもご案内しています。関節の動きに違和感があるときは、無理に伸ばそうとせず、動きの滑らかさを感じるように意識していくのがコツです。

#突き指固定中の生活注意

#入浴と睡眠時の対応

#肩や手首の二次痛に注意

#当院での整体チェック

#セルフケア移行のコツ

こんなときは要注意!医療機関に相談すべき症状とは

内出血・強い腫れ・指が曲がらない/戻らないときは?

突き指って、正直「そのうち引くだろう」と思ってしまうことも多いと思います。でも、こんなときはちょっと注意が必要かもしれません。

たとえば──

- 指全体が紫色に変色している

- 関節の部分がパンパンに腫れて動かない

- 無理に曲げようとしても、まったく反応しない

- 逆に、関節がゆるんでフニャっとしてしまっている

こういった状態は、靭帯の断裂・関節の脱臼・骨折などの可能性が考えられます。固定だけではおさまらないケースもあるため、早めの検査を検討する必要があるかもしれません。

1週間以上たっても違和感が残るとき

「少しよくなったけど、まだなんとなく痛い」「指先に力が入りづらい」といった声も聞きます。

これが1週間以上続く場合は、表面上は落ち着いているように見えても、関節のズレや筋膜の硬さが残っていることもあります。

当院では、こうしたケースであっても指先だけを見ずに、手首・肘・肩まで検査していきます。実際に、突き指後の痛みが「前腕の捻れ」や「肩の引っかかり」によって長引いている方も見られます。

「腫れは引いたけど違和感が残っている」という場合は、体全体のバランスから見直していくことが、改善への近道になるケースもあります。

骨折や腱の断裂が隠れているケースも

「突き指くらいで…」と思いがちですが、実は腱の断裂や剥離骨折が隠れている場合もあります。特に、「突き指直後にパチンと音がした」「腫れが一気に出た」「痛みが異常に強い」といったときは注意が必要です。

当院では、必要に応じて関節の動き・腱の状態・骨のラインなどを丁寧に触診し、骨折や腱断裂が疑われるケースでは医療機関での検査もご案内しています。

無理をすると、かえって固定期間が長くなってしまったり、後々の可動域制限につながってしまうこともあるので、「おかしいな」と感じたときは早めに専門家へ相談することが大切です。

#突き指で医療機関に行く目安

#内出血と強い腫れに注意

#違和感が長引く場合の対応

#骨折や腱断裂の可能性

#当院の触診と整体方針

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。