荒川院へのご予約

スタッフブログ

「左腰後ろ痛み」の原因と対処法

「左腰後ろ痛み」の概要とつらさの共感

日常に忍び寄る左腰後ろの違和感

「朝起きたら、左腰の後ろがズキっとした」「座っていて立ち上がる瞬間に痛みが走った」――そんな経験はありませんか?

この部位の不調は、急に出ることもあれば、じわじわ強くなっていくこともあります。歩くたびに気になる、長く座れない、寝返りがしづらいなど、日常動作のひとつひとつが負担に感じることもありますよね。

当院に来られる方からも「腰の奥が重い感じが続く」「じっとしていても違和感が抜けない」といった声をよく聞きます。こうした症状は、筋肉のこわばりや骨盤のバランスの乱れ、神経への圧迫、さらには内臓からの関連痛など、複数の要因が重なって現れると考えられています。

当院で大切にしている考え方と検査ポイント

当院では、痛みのある部分だけを見るのではなく、体全体の動きや姿勢のクセ、左右差なども丁寧に確認しています。立位・座位・歩行の状態を見ながら、股関節や背中、脚の可動域や筋力バランスをチェック。触診では、腰周辺の筋肉や仙腸関節まわりの硬さ、熱感、圧痛の有無なども確かめます。

こうした検査を通して「なぜそこに負担がかかっているのか」を探り、根本的な改善につながる施術プランを組み立てていきます。

施術とセルフケアの組み合わせ

施術では、筋肉や関節の動きを取り戻すための手技やストレッチを中心に、体への負担を最小限に抑えたアプローチを行っています。電気機器は使用せず、手による調整で全身のつながりを意識したケアを行うのが特徴です。

また、自宅でできるセルフケアとしては、腰だけでなく股関節や太ももまわりのストレッチ、呼吸を整えるリラックス法などをお伝えしています。こうしたセルフケアは、施術で得られた体の軽さを維持しやすくする補助的な役割があると言われています。

気持ちの部分にも寄り添う

左腰の後ろに痛みを抱えると、「また痛くなるのでは」という不安がつきまといます。当院では、不調の背景や体の使い方をわかりやすく説明しながら、不安を少しずつ減らしていくことも大切にしています。「どうすれば楽に動けるか」を一緒に見つけていくことが、改善への近道になると考えています。

#左腰後ろ痛み

#腰の違和感

#整体アプローチ

#セルフケア

#姿勢改善

多角的に見る主な原因カテゴリと見分けポイント

筋肉や関節の負担からくるケース

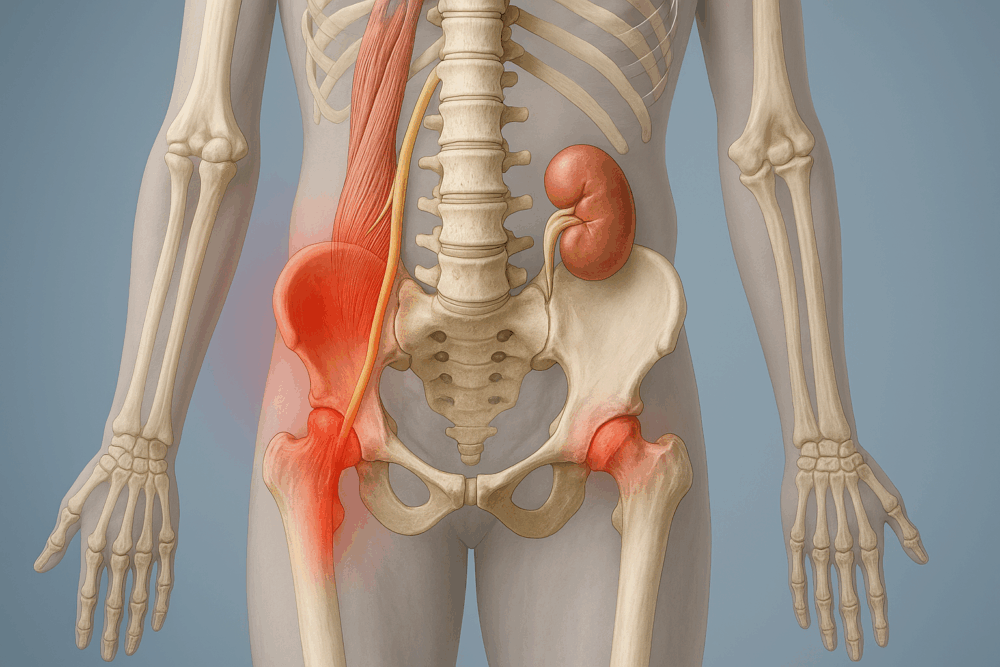

長時間のデスクワークや中腰姿勢、同じ動作の繰り返しによって、腰まわりの筋肉が硬くなることがあります。特に脊柱起立筋や腸腰筋、仙腸関節まわりに負担がかかると、左腰の後ろ側にも痛みが出ることがあります。当院では、姿勢のクセや動きの制限を確認し、関連する部位の柔軟性や筋力のバランスをチェックします。

神経圧迫による痛み

椎間板の変性や腰椎の変形などが原因で神経が圧迫されると、鋭い痛みやしびれを伴うことがあります。坐骨神経痛や腰椎椎間板ヘルニアなどが代表的で、動作によって症状が強くなることもあります。検査では、可動域や神経反射、しびれの範囲を丁寧に確認して、神経の関与度を見極めます。

内臓からの関連痛

腎臓や膵臓、胃腸などの内臓トラブルが腰の後ろに痛みを感じさせる場合もあります。例えば腎盂腎炎や尿路結石は、腰の片側だけに痛みが出ることがあるとされています。発熱や吐き気、排尿時の違和感などがある場合は、早めに医療機関での検査が推奨されています。

婦人科系の要因(女性の場合)

女性の場合、子宮や卵巣の不調が腰の後ろ側に影響することもあります。月経周期との関連や下腹部の張り感、体のだるさなどが一緒に出ている場合は、婦人科系の可能性も考えられます。

姿勢・骨盤の歪み

左右の骨盤の高さの違いや背骨の傾きが続くと、片側の腰に負担が集中することがあります。当院では、立ち方や歩き方、足の使い方を観察し、骨盤のねじれや脚の長さの差なども含めて全体を評価します。施術は骨盤や背骨の可動性を引き出し、全身の連動を取り戻すことを目的に行います。

#腰痛原因

#筋肉と関節

#神経圧迫

#内臓関連痛

#骨盤の歪み

今すぐできるセルフケア・応急対処法

まずは体の反応を観察する

左腰の後ろに違和感や痛みを感じたら、まずは体の反応を落ち着いて観察することが大切です。動くと痛みが強まるのか、じっとしていても変わらないのか、また朝と夜で症状が変化するのかなどを記録しておくと、その後の対応がしやすくなります。

温めるか冷やすかの判断

痛みの原因によって、温めたほうが良い場合と冷やしたほうが良い場合があります。

- 急に強い痛みが出た直後や、腫れ・熱感を伴う場合は、タオルで包んだ保冷剤などで15〜20分程度冷やすことがすすめられています。

- 慢性的なこわばりや重だるさには、カイロや温タオルで腰やお腹を温めて血流を促す方法が役立つことがあります。

簡単なストレッチと姿勢改善

当院では、腰だけでなく股関節や太もも、背中の動きを整えるストレッチを推奨しています。

例として、仰向けで片膝を抱えるストレッチや、椅子に座ったまま上体を前に倒すストレッチは、腰の緊張を和らげやすくなります。

また、デスクワーク中は腰を丸めすぎず、骨盤を立てた姿勢を意識することで、負担を軽減しやすくなります。

呼吸で全身をゆるめる

浅い呼吸は体の緊張を高め、腰にも影響することがあります。背中やお腹を意識してゆっくりと深く息を吸い、吐くときは体全体の力を抜くことを意識すると、筋肉の硬さをやわらげやすくなるとされています。

無理のない範囲で体を動かす

安静が必要なケースもありますが、まったく動かさない時間が長すぎると、筋力低下や血流悪化につながることがあります。痛みが許す範囲で、軽い散歩やストレッチを行うことも回復に役立つ場合があります。当院では、来院時の状態を見ながら、自宅で行える安全な運動方法もお伝えしています。

#腰セルフケア

#ストレッチ

#姿勢改善

#腰温め

#腰の冷却

受診すべきタイミングと診療科の選び方

すぐに医療機関を受けたほうがよい症状

左腰後ろの痛みが続いているとき、自己判断で放置するのは危険な場合があります。

特に、次のような症状があるときは、早めの来院がすすめられています。

- 発熱や寒気を伴う

- 尿が濁っている、血尿が出る

- 強い吐き気やお腹の張りがある

- 足のしびれや力が入りにくい

- 歩行が難しい、または排尿・排便のコントロールがしづらい

こうした症状は、内臓の炎症や尿路結石、神経障害などが関わっている可能性があります。

原因別の診療科の目安

痛みの背景によって、適切な診療科は異なります。

- 筋肉や関節の問題が疑われる場合:整形外科

- 神経症状を伴う場合:整形外科、神経内科

- 発熱・排尿異常など内臓症状がある場合:内科、泌尿器科

- 女性で下腹部の不快感や周期性がある場合:婦人科

まずは内科や整形外科で検査を受け、必要に応じて専門科に紹介してもらう流れも多いようです。

当院での対応と役割

当院では体の動きや姿勢の評価、負担の原因探しを行います。

腰の可動域、骨盤の傾き、股関節や足首の動き、背骨全体のバランスなどを確認し、体の使い方を整える施術を実施します。医療機関で異常がないとされても、動きのクセが原因で不調が残るケースは多く、こうした場合に整体的なアプローチが有効と考えられています。

情報を整理して伝えるコツ

来院時には「いつから」「どの動作で」「どんな痛みか」を簡潔にメモして持参すると、原因特定がスムーズになります。写真や動画で普段の姿勢や歩き方を記録しておくのもおすすめです。

#腰痛受診

#診療科の選び方

#腰の検査

#整体連携

#症状記録

予防と生活習慣の見直し

日常の姿勢を意識する

左腰の後ろに負担をかけないためには、日常の姿勢がとても重要です。

例えば、長時間のデスクワークでは背中を丸めすぎないよう骨盤を立てることを意識し、イスの高さや足の位置を調整します。立っているときも片足に体重をかけ続けるのではなく、両足にバランスよく体重を乗せるようにすると良いでしょう。

こまめな動きで血流を保つ

同じ姿勢が長く続くと、筋肉が硬くなり血流も滞りがちです。当院では、1時間に一度は軽く立ち上がって伸びをしたり、肩や腰をゆっくり動かす習慣をすすめています。特にデスクワークや車の運転が多い方は、こまめな動きが腰の負担軽減につながります。

筋力と柔軟性のバランスを整える

腰を守るためには、体幹の筋力と下半身の柔軟性の両方が大切です。腹筋や背筋を鍛えるトレーニングと、股関節や太もも裏のストレッチを組み合わせると、腰の安定性が高まりやすくなります。当院では来院時の動きの検査結果をもとに、その方に合った簡単な運動プランをご提案しています。

呼吸とリラックスで自律神経を整える

ストレスや緊張が続くと、自律神経の乱れから筋肉がこわばりやすくなると言われています。ゆっくりと深く息を吸い、長めに吐く呼吸法は、腰の負担をやわらげるサポートになります。入浴や軽いストレッチを就寝前の習慣にするのもおすすめです。

#腰痛予防

#生活習慣改善

#姿勢意識

#体幹トレーニング

#柔軟性アップ

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

笠井 将也

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。