荒川院へのご予約

スタッフブログ

半月板損傷症状チェック:膝の違和感を見逃さない!原因・セルフテスト・対処法まとめ

目次

半月板の役割と損傷が起こるきっかけ

「半月板って、聞いたことはあるけど実際はどんなものなんですか?」

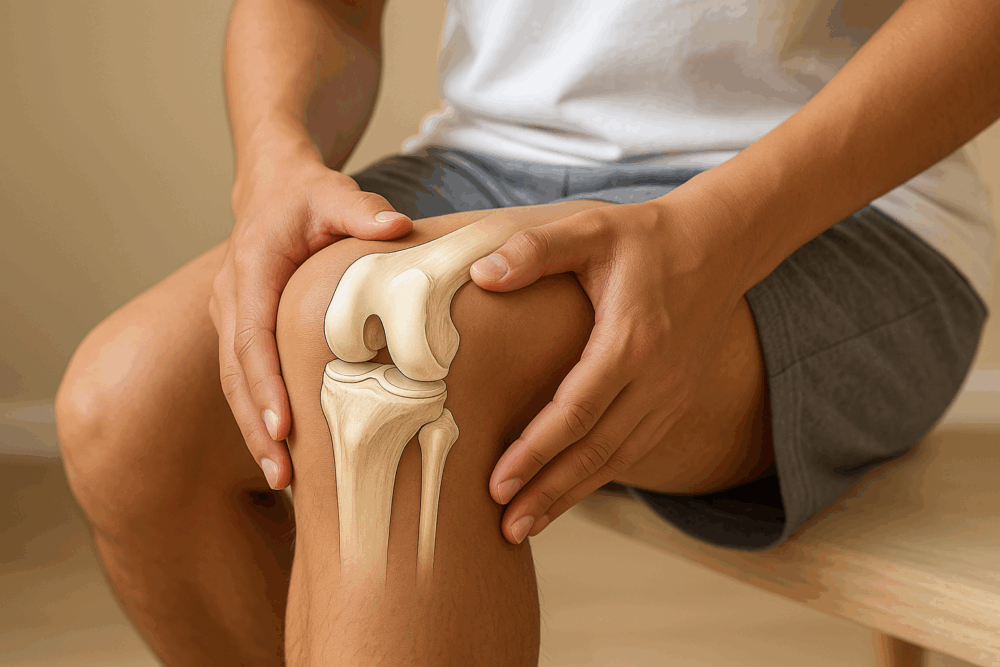

そんな疑問を持つ方は少なくありません。膝関節の中には、大腿骨と脛骨の間にあるC字型の軟骨組織があり、これが半月板です。歩いたり走ったりするときの衝撃を吸収し、膝の安定を保つ役割があります。

スポーツ中の急な方向転換やジャンプの着地、さらには加齢による変性などがきっかけで損傷することがあります。特に膝をひねる動きや強い衝撃が加わる動作は注意が必要です。

症状が出やすい背景

損傷すると、膝の動きに違和感を覚えたり、痛みや腫れが出ることがあります。中には「曲げ伸ばしの途中で引っかかる感じがする」「膝が急に動かなくなる(ロッキング)」といった症状もみられる場合があります。こうした症状は日常生活にも影響を与えやすく、早めに状態を把握することが重要です。

当院の考え方と検査ポイント

当院では、半月板の状態だけでなく、膝周辺の筋肉や関節の可動域、全身のバランスまで総合的に確認します。歩き方や立ち姿勢、膝の動きを細かくチェックし、痛みの背景にある体の使い方のクセを探ります。

また、膝に直接負担をかけないような検査方法を用い、膝周辺だけでなく股関節や足首の動きも含めて確認するのが特徴です。こうすることで、膝に負担がかかる原因の特定につながることがあると考えています。

施術とセルフケアの方向性

施術は膝そのものに加え、関連する筋肉や関節の動きを整えることを目指します。例えば、大腿部や股関節の柔軟性を高める調整や、膝にかかる負担を減らすための体重移動の改善などです。

セルフケアとしては、膝を支える太ももの筋肉をやさしく動かすストレッチや、自宅でできる軽めの筋力トレーニングをご案内しています。無理のない範囲で継続することが、再び膝を快適に使える状態への一歩になると考えています。

#半月板損傷

#膝の違和感

#整体アプローチ

#セルフケア

#体の使い方改善

膝まわりに出やすいサイン

「最近、膝に違和感があるんです…これって半月板の問題でしょうか?」

そんな声を聞くことがあります。半月板損傷では、膝の曲げ伸ばしや体重をかけたときに痛みや動きづらさを感じるケースがあります。例えば階段を下りるときのズキッとした感覚や、しゃがみ込みの途中で引っかかる感じなどです。

ロッキングと呼ばれる動きの制限

膝が急に動かなくなり、その場で立ち止まってしまう現象を「ロッキング」と呼ぶことがあります。これは半月板の一部が関節内で引っかかることで起こり、特にスポーツや日常動作の中で突然発生することがあります。この状態が続くと膝全体に負担がかかるため、早めの確認がすすめられます。

腫れ・熱感・水がたまった感覚

損傷の程度や状態によっては、膝が腫れて熱を持ったり、水が溜まったような感覚が出る場合があります。これらは炎症や関節液の増加に関連していると考えられ、動かすと不快感が増すこともあります。

当院での見方とチェック方法

当院では、膝の状態を直接見るだけでなく、周辺の筋肉の張り具合や股関節・足首との連動性まで確認します。立位や歩行の様子を観察し、どの動作で膝に負担が集中しているかを把握します。必要に応じて、膝を軽く曲げた状態での荷重テストなど、負担をかけすぎない範囲でセルフチェックの方法をお伝えすることもあります。

#膝のセルフチェック

#半月板損傷症状

#ロッキング現象

#膝の腫れと熱感

#整体による膝ケア

負担をかけすぎない自己チェック

「膝の調子が気になるけど、病院に行く前にちょっと確認できないかな…」

そう感じる方も多いかもしれません。ただし、半月板損傷の有無を完全に見極めることは自己判断では難しいと言われています。そのうえで、負担をかけすぎない範囲で、体のサインを確認する方法があります。

代表的なチェック方法

立ったまま、軽く膝を曲げて体重をのせた状態で、ゆっくりと腰を左右に回してみます。このとき、特定の方向で痛みや引っかかり感が出る場合は注意が必要とされています。また、しゃがみ込み動作で膝に違和感や強い痛みが出るときも、半月板にストレスがかかっている可能性があると考えられます。

当院でお伝えする安全な確認ポイント

当院では、膝を守りながら動きをチェックするため、可動域を無理なく確認できる姿勢をアドバイスしています。たとえば、椅子に座った状態で軽く膝を曲げ伸ばしし、そのときの感覚を確かめる方法です。立位で行うよりも負担が少なく、膝まわりの状態を安全に把握しやすくなります。

無理は禁物

「もう少し確認したい」と思っても、何度も繰り返すと炎症や痛みが強くなることもあります。特にロッキングのように膝が動かなくなる症状が出た場合は、自己対応を控えて早めに専門家に相談することがすすめられています。

#膝セルフチェック

#半月板損傷予防

#膝の安全確認

#整体アドバイス

#無理のない動作

初期対応のポイント

「膝をひねってから痛みが続いているんです…どうしたらいいですか?」

こうした相談は少なくありません。半月板損傷が疑われる場合、まずは膝への負担を減らし、炎症を抑える工夫がすすめられています。特にケガをした直後は、動かしすぎず安静を意識することが大切だと言われています。

冷却と安静

炎症期には、膝を冷やすことで熱感や腫れを和らげられる可能性があります。保冷剤や氷嚢をタオルで包み、10〜15分を目安に行う方法が一般的です。冷やした後は、膝を心臓より少し高い位置に置くと、腫れを軽減しやすくなります。

専門家に相談するタイミング

「少し休めばよくなるだろう」と放置してしまうと、膝全体にかかる負担が増え、関節や軟骨への影響が長引くことがあります。特にロッキングのように膝が動かなくなる症状や、腫れ・強い痛みが続く場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。

当院での対応

当院では、まず膝の状態や動き方を触診で丁寧に確認し、必要に応じて股関節や足首の動きも合わせてチェックします。そのうえで、膝の可動域を保ちながら負担を減らす施術や、日常生活でできる体の使い方の工夫を提案しています。

#膝の初期対応

#半月板損傷対処

#冷却と安静

#整体アドバイス

#早期相談のすすめ

回復期に大切なこと

「膝の痛みが落ち着いてきたら、もう普通に動いていいですか?」

そう感じるタイミングは人によって違いますが、膝の状態が安定してきたら、可動域や筋力を徐々に戻すことがすすめられています。焦らず段階的に進めることで、再び膝を快適に使える状態を目指せると言われています。

ストレッチで柔軟性を取り戻す

まずは膝周りの筋肉をやさしく伸ばすストレッチから始めます。太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)、ふくらはぎ(下腿三頭筋)をほぐすことで、膝関節への負担を減らしやすくなります。当院では、膝に負担をかけすぎない姿勢や回数をお伝えしています。

筋力トレーニングで安定性アップ

筋力は膝を守る“サポーター”のような役割を持つと言われています。特に太もも前面・内側の筋肉(内側広筋)や、お尻の筋肉(中殿筋)を鍛えることで、膝への衝撃を和らげやすくなります。自宅でも行える軽い筋トレとしては、椅子に座って膝を伸ばす「レッグエクステンション」や、仰向けで骨盤を持ち上げる「ブリッジ運動」などがあります。

当院でのサポート

当院では施術に加え、日常生活の中で取り入れやすいストレッチや筋トレを組み合わせ、無理なく続けられるプランをご提案しています。また、膝だけでなく股関節や足首の動きも含めて調整し、全身のバランスを整えることを重視しています。

#膝リハビリ

#半月板損傷回復

#ストレッチと筋トレ

#膝の安定性

#整体サポート

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

笠井 将也

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。