荒川院へのご予約

スタッフブログ

首の痛みを根本から改善するために知るべき5つのポイント

目次

首の痛みって何?まずは症状・種類・原因を理解しよう

「首の痛み」と聞くと、なんとなく肩こりと似たようなものをイメージする方も多いですが、実際には首そのものの筋肉や関節、神経などが関わっているケースも少なくありません。たとえば、朝起きたときに首が動かしづらい、後ろを振り向くとズキッと痛む、下を向くと重だるさが出るなど、痛みの出方は人によってさまざまです。

首のどこが痛む?前・横・後ろで異なる原因

首の前側に痛みがある場合は、喉の周辺や胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)と呼ばれる筋肉のこわばりが関係していることがあります。横のあたりが張るような痛みは、スマホやパソコン作業で首を傾けたままの姿勢が続いた結果、筋肉が疲労していることが多いです。

一方、後ろ側の痛みは「僧帽筋」や「頭板状筋(とうばんじょうきん)」など、首の後ろで頭を支える筋肉が硬くなり、血流が悪くなることで起こるケースが多いです。とくに長時間のデスクワークやストレスによる緊張が続くと、首全体が固まりやすくなります。

首の痛みを引き起こす主な原因

大きく分けると、筋肉や靱帯のこわばり・関節の動きの制限・神経への刺激などが関係しています。中でも多いのは、長時間同じ姿勢をとることによる「姿勢性の負担」です。ストレートネック(いわゆるスマホ首)や猫背姿勢は、首の自然なカーブを崩し、頭の重さが首にかかりやすくなります。

また、寝違えのように急な動きで筋肉を傷めたり、枕の高さや寝具の硬さが合わず、首の緊張が取れないまま朝を迎えてしまうこともあります。こうした日常的な負荷が積み重なることで、痛みを感じやすくなる場合が多いです。

部位別に見られる原因の違い

首の右側が痛む場合は「利き腕側への負担」が、左側の場合は「姿勢の歪み」や「噛み癖」なども影響することがあると言われています。後ろ側に出る痛みは、肩甲骨まわりとの連動性が低下している可能性もあるとされています。

当院では、こうした「首の痛みの出る位置」や「体の動きのクセ」をまず検査で確認します。

首だけでなく、骨盤や背中の動きも含めてバランスを見ていくことで、どこに負担が集中しているのかを探ることができます。施術では、強い刺激を加えるのではなく、首の可動域を引き出すように関節や筋膜をやわらかく整えていきます。

また、セルフケアとしては「首を直接伸ばすよりも、胸を開くストレッチ」や「肩甲骨を動かす運動」をおすすめしています。これにより、首の動きが自然に軽くなるケースが多いです。

痛みの原因は一つではなく、生活習慣や姿勢のクセなどが複雑に関わっていることが多いため、まずは自分の体の使い方を見直すことが大切です。

首の痛みを引き起こす具体的な代表的疾患・問題点

「ただの肩こりだと思っていたら、実は首のトラブルだった」というケースは少なくありません。首の痛みは、筋肉のこわばりだけでなく、骨や神経の問題が関わっていることもあります。ここでは、よくみられる原因をいくつか紹介します。

姿勢不良とスマホ首(ストレートネック)

最近多いのが「スマホ首」と呼ばれるストレートネックです。長時間うつむいてスマホやPCを見る姿勢が続くことで、本来ゆるやかにカーブしている首の骨がまっすぐになり、筋肉や靱帯に余計な負担がかかってしまいます。

「仕事中やスマホを見たあとに首が重い」「上を向くと痛い」などの症状は、姿勢からくる首のトラブルのサインかもしれません。姿勢が崩れると、首だけでなく肩や背中にも影響が及ぶため、早めに見直すことが大切になります。

「寝違え」や「むち打ち」などの急性の痛み

寝て起きたら首が動かない、急に振り向いた瞬間にピキッと痛んだ…という経験がある方もいるでしょう。これは「寝違え」に多くみられる一時的な筋肉や関節の炎症とされています。

また、交通事故などで首に強い衝撃を受けると「むち打ち」と呼ばれる状態になり、筋肉だけでなく靱帯や神経にまで影響が及ぶことがあります。放置すると慢性的なこりや頭痛につながるケースもあるため、長引く場合は体のバランスを専門的にチェックすることをおすすめしています。

頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症などの神経性トラブル

しびれや腕の重さを伴う首の痛みでは、「頚椎椎間板ヘルニア」や「頚椎症」といった神経の圧迫が関係していることもあります。椎間板が変形して神経を刺激すると、首だけでなく肩甲骨・腕・指先にまで違和感が広がる場合もあります。

これらの症状は、数日で自然におさまるケースもありますが、数週間続いたり、感覚が鈍くなる場合には注意が必要です。神経への負担が続くと、痛みが強くなったり、筋力低下が起こる可能性もあるとされています。

当院の考え方と施術の流れ

当院では、首の痛みを「部分的なトラブル」ではなく「全身のバランスの乱れ」としてとらえています。

まず、骨盤・背骨・肩甲骨などの連動を検査し、どこで動きが制限されているかを見極めます。施術では、強く押すのではなく、関節や筋膜をやわらかく整え、神経や血流がスムーズに働ける状態を引き出します。

また、セルフケアとして「胸を開くストレッチ」「首を回さず肩を動かす体操」など、体に負担をかけずに回復をサポートする方法をお伝えしています。こうしたケアを続けることで、再発しづらい体の使い方を身につけることができると考えています。

セルフケア・家庭でできる対処法(予防含む)

「首の痛みがあるけど、今すぐできることはないかな?」——そんな時に役立つのが、日常の中で取り入れられるセルフケアです。首まわりの筋肉をやわらげるストレッチや、姿勢の見直し、体を温めるケアを続けることで、痛みの軽減につながります。

首の痛みをやわらげるストレッチ・体操・温めケア

まず試してほしいのは、ゆっくりとした動きのストレッチです。たとえば、背筋を伸ばして座り、首を左右にゆっくり倒すだけでも、筋肉のこわばりをゆるめる助けになります。ポイントは“無理をしないこと”です。「気持ちいい」と感じる範囲で止めるのが大切になります。

また、首まわりを温めるのも効果的です。蒸しタオルやホットパックを首の後ろに当てると血流が促され、こりが軽くなる方も多いです。長時間のデスクワーク後には、5分程度の温めとストレッチをセットで行うのがおすすめです。

日常生活で注意したいポイント

首の痛みは、日々の姿勢のクセが積み重なって起こることが少なくありません。特にスマホを長時間見下ろす姿勢や、モニターの高さが合わないまま作業を続けると、首への負担が大きくなります。

仕事中は1時間に1回、軽く肩を回したり立ち上がったりしてリセットするだけでも違います。

また、寝具も見直しポイントの一つです。枕が高すぎたり低すぎたりすると、首が不自然に曲がったままになりやすいです。自分に合う高さを見つけることが、翌朝の痛みを防ぐ第一歩になります。

再発を防ぐための習慣づくり

痛みが落ち着いたあとも、再発を防ぐためには「筋肉を使う習慣」をつけることが大切です。特に、肩甲骨まわりの筋肉を意識して動かすと、首への負担が減りやすくなります。

当院では、首だけでなく全身のバランスを重視した検査を行い、姿勢や筋肉の使い方を確認しています。施術後は、患者さん自身が自宅で再現できるストレッチや体の使い方をお伝えし、「自分で整えられる体づくり」をサポートしています。

一時的に痛みが引いても、姿勢や生活習慣をそのままにしておくと、再び痛みが出ることがあるため、日々のセルフチェックを続けていくことが大切です。

医療機関来院の目安と検査の流れ

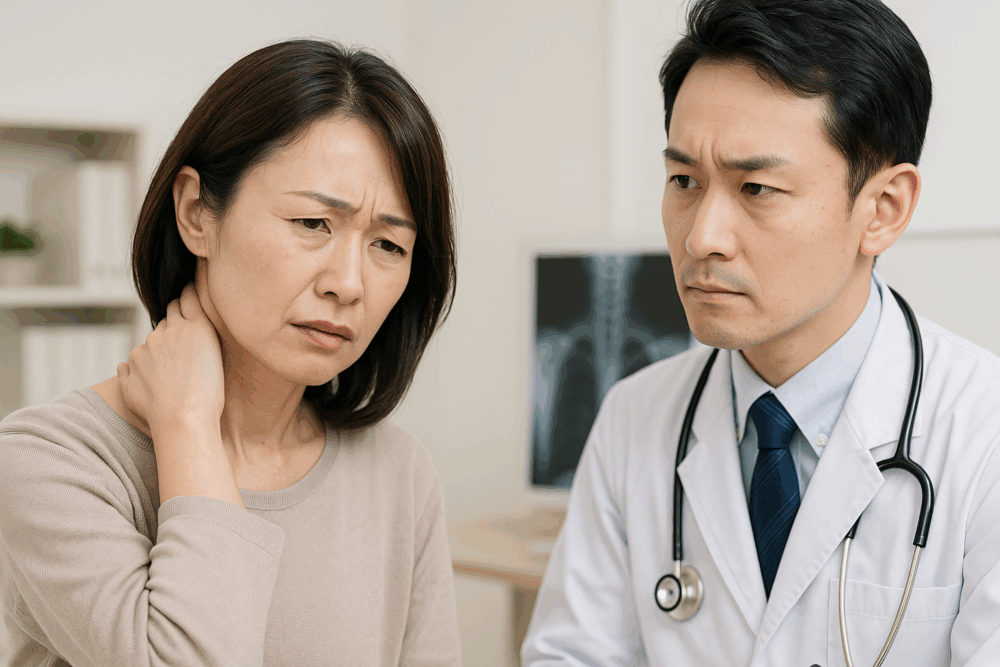

「この首の痛み、病院に行ったほうがいいのかな…?」と迷う方は多いと思います。軽いこりのような痛みでも、場合によっては整形外科などの医療機関で検査を受けた方がいいケースもあます。ここでは、来院の目安や検査の流れをわかりやすく紹介します。

どんな時に病院・整形外科を受けるべき?

首の痛みが数日〜1週間以上続く場合や、次のような症状があるときは、早めの来院がすすめられています。

- 首から肩、腕、手にかけてしびれやだるさがある

- 痛みが夜間や安静時にも強く出る

- 首を動かすと「電気が走るような痛み」が出る

- 頭痛や吐き気、めまいを伴う

- 手の力が入りにくい、細かい動作がしづらい

これらの症状は、筋肉のこりだけでなく「神経への圧迫」が関係している場合もあるため、我慢せず早めに専門医に相談することが大切です。

整形外科で行われる触診・検査と主な治療方針

整形外科では、まず問診と触診で痛みの範囲や原因を確認します。そのうえで必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査を行い、骨や椎間板、神経の状態を詳しく見ていきます。

検査の結果に応じて、一般的には「保存療法(安静・ストレッチ・温熱療法など)」や、痛みが強い場合には「投薬による炎症の緩和」などが行われることが多いです。

ただし、ヘルニアや骨の変形など重度のケースでは手術が検討される場合もあります。ですが、手術を必要とする人はごく一部と言われており、多くは生活習慣や姿勢の改善、筋肉の調整で緩和が期待できるケースが多いです。

来院前に準備しておきたいこと・質問しておくとよいこと

来院の前に、症状がいつから・どんな動作で痛むのかをメモしておくと、検査がスムーズになります。また、過去に同じような痛みを感じたことがあるか、どんな姿勢で悪化しやすいかも伝えておくと、より正確に原因を探る手助けになります。

医師に聞いておくとよい質問としては、

- 「原因は筋肉由来なのか、神経由来なのか」

- 「どのくらいの期間で改善が見込めるか」

- 「自宅でできるケアはあるか」

などが挙げられます。自分の体の状態を理解することが、再発予防にもつながります。

当院の考え方と検査のアプローチ

当院では、首の痛みを一時的な不調ではなく、体全体のバランスの乱れと捉えています。

来院時には、首の可動域だけでなく、骨盤や背骨、肩甲骨の動きまでを含めて検査を行い、どこに負担がかかっているのかを明らかにします。施術では、強い刺激を加えるのではなく、関節や筋膜をやわらかく整え、血流と神経の働きを引き出していくのが特徴です。

また、来院後は自宅でのストレッチや姿勢の工夫など、再発を防ぐためのセルフケアもお伝えしています。「痛みが出にくい体」を作ることが、最終的な改善への近道になると考えています。

症状改善後も続けたいケアと〈長期的〉な首の健康維持

首の痛みが落ち着いたあと、「もう大丈夫かな」と思って普段の生活に戻ると、また痛みがぶり返してしまうことがあります。これは、痛みの原因となっていた姿勢や体の使い方のクセが残ったままの可能性があります。

改善後こそ、首に負担をかけない生活設計を意識しておくことが、長期的な健康維持のカギになります。

首の痛みが改善した後も注意すべき習慣

痛みがなくなったからといって油断は禁物です。首は常に頭の重さを支えているため、姿勢が少し崩れるだけでも負担がかかりやすい部位です。

たとえば、スマホを長時間見下ろす、肘をついてテレビを見る、寝転びながら作業をするなど、日常の何気ないクセが再発の原因につながることがあります。

「痛くない今だからこそ、姿勢を意識して生活する」——それが再発予防の第一歩につながります。

筋肉・関節・神経・血流に負担をかけない生活設計

首を守るには、筋肉・関節・神経・血流のバランスを保つことが大切になります。

たとえば、軽いストレッチや深呼吸を日常に取り入れることで、首や肩の緊張をやわらげ、血流を促すことができます。長時間のデスクワークでは、1時間に1度立ち上がって肩を回す、軽く首を動かすなどの“リセットタイム”をつくるのも効果的です。

また、睡眠時の姿勢も重要です。高すぎる枕は首の自然なカーブを崩すため、首のラインに合った高さを選ぶとよいでしょう。

首を酷使しやすい人のためのケア

仕事や子育て、スポーツなどで首を使う機会が多い人ほど、メンテナンスの意識が大切です。特にデスクワークや育児で前かがみ姿勢が多い人は、首の前側の筋肉が短くなり、後ろ側が張りやすくなる傾向があります。

当院では、首だけでなく体全体のバランスを見ながら、再発しにくい姿勢づくりをサポートしています。

施術では、関節や筋膜の動きを整え、首の負担を減らすための調整を行います。また、セルフケアとして「胸を開くストレッチ」や「肩甲骨を動かす体操」など、首を直接動かさずに可動域を保つ方法をお伝えしています。

こうしたケアを続けることで、「もう痛くならない体の使い方」を身につけることができると考えています。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。