荒川院へのご予約

スタッフブログ

仙骨のツボとは?腰痛・自律神経・冷えにアプローチするセルフケア法も紹介

仙骨とは?場所と役割を簡単に解説

骨盤の中心「仙骨」の位置と形状

「仙骨ってどこにあるか知ってますか?」

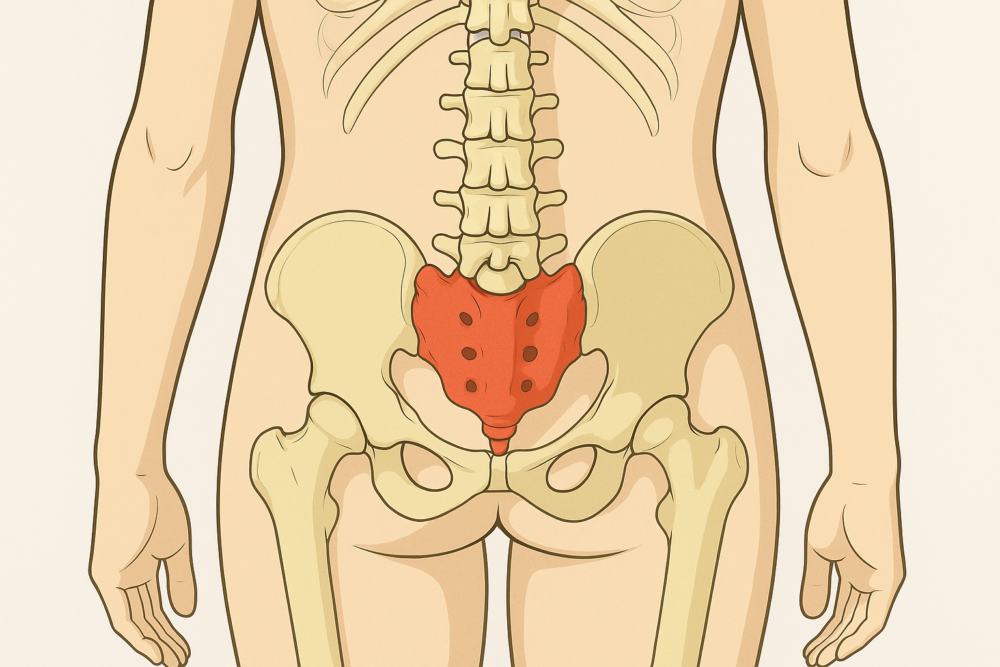

そう聞かれると、なんとなく腰のあたり…と答える方が多いかもしれません。仙骨は、背骨の一番下に位置する逆三角形の骨で、骨盤の中心にあります。両側を腸骨に挟まれ、ちょうどお尻の割れ目の上あたりにあたる場所です。実際には、5つの椎骨が癒合してできており、周囲の骨としっかり連結して体を支えています。

立ったり座ったりするだけでなく、歩くときにも重力の負担を分散してくれる重要な構造をしています。

神経や内臓、自律神経との関わり

仙骨は、構造的な役割だけでなく、神経の通り道としても重要な働きを担っています。とくに注目されているのが「副交感神経」の通り道であることです。副交感神経は、内臓の働きや血流、リラックス状態を保つうえで欠かせない神経になります。

また、仙骨には「仙骨孔(せんこつこう)」と呼ばれる小さな穴がいくつも開いており、そこから神経が体の各部へと枝分かれして伸びています。そのため、仙骨周辺の筋肉や筋膜が硬くなると、神経の働きにも影響が出やすいです。

なぜツボの効果が期待されているのか

「じゃあ、なんで仙骨のツボが注目されてるの?」

そう疑問に思う方もいるかもしれません。理由のひとつは、仙骨周辺には自律神経や血流に関係するツボが多く集まっているからです。特に有名なのが「八髎穴(はちりょうけつ)」というツボ群で、生理トラブルや腰のだるさ、冷えなどに使われることがあります。

当院では、仙骨周囲の筋膜や関節の動きに着目した検査を行い、神経系のストレスや姿勢の乱れといった根本的な原因を見つけていきます。単にツボを押すだけではなく、施術前後で可動域や姿勢、感覚の変化などもチェックしますので、体の反応を見ながら丁寧にアプローチしていくのが特徴です。

#仙骨の位置

#副交感神経と仙骨

#八髎穴の効果

#骨盤の構造

#整体による根本アプローチ

仙骨にある代表的なツボとその働き

「八髎穴(はちりょうけつ)」の基本情報と役割

「八髎穴って、よく聞くけど、どこを指すの?」という方も多いかもしれません。

実は八髎穴とは、仙骨に左右4対ずつ、計8つ並んでいるツボの総称なんです。仙骨の穴に沿って縦に並んでおり、それぞれ「上髎」「次髎」「中髎」「下髎」と名前がついています。

古くから東洋医学では、八髎穴が生殖器系や泌尿器系、自律神経に関係すると言われており、婦人科系の不調や下半身の冷え、腰の重だるさなどにも使われてきました。

当院では、八髎穴まわりの筋膜や靭帯の柔軟性をチェックし、関節の可動域や左右差を確認する検査を行います。反応が出やすいポイントは人によって異なるので、一人ひとりに合った施術を組み立てていく形です。

腰痛・月経トラブル・冷えへの影響

「え?ツボ押しで生理トラブルまで?」と驚かれるかもしれませんが、八髎穴は骨盤内の血流や神経の流れにも関係しているとされていて、腰まわりの循環が良くなると冷えやだるさにも変化が見られることがあります。

特に、座りっぱなしや長時間同じ姿勢でいる方にとっては、仙骨周囲の筋肉が硬くなりやすく、その影響で神経や血管が圧迫されやすくなることも考えられます。こうしたケースでは、ストレッチや温めも含めたケアが大切になります。

「腎兪」「膀胱兪」など仙骨付近の関連ツボ

仙骨まわりには八髎穴以外にも、健康維持の視点で注目されるツボがいくつかあります。

たとえば、「腎兪(じんゆ)」は腰の中央よりやや外側にあり、腎機能の活性化や下半身の冷え対策に使われることがあります。

また「膀胱兪(ぼうこうゆ)」はその名の通り、泌尿器系へのアプローチに活用されることもあります。

当院では、こうしたツボの場所だけでなく、筋膜や関節の動き、左右差などから「その人に必要な刺激ポイント」を見極めてアプローチを行います。セルフケアとしては、無理に押し込むよりも、湯たんぽやカイロでやさしく温めるなど、過敏にならない刺激方法を提案しています。

#八髎穴とは

#仙骨のツボの位置

#腰痛と自律神経の関係

#関連ツボとセルフケア

#整体での根本アプローチ

こんな不調に|仙骨のツボが活かされる症状とは

慢性的な腰の重だるさ

「腰が重くて立ち上がるのがしんどい…」そんな声をよく耳にします。

とくにデスクワークや長時間の座り姿勢が続く方にとって、仙骨まわりの筋肉や靭帯がじわじわ硬くなっていることがあります。その結果、仙骨付近のツボに刺激が加わりにくくなり、血流や神経の流れに影響が出るケースもあります。

当院では、仙骨まわりの筋膜や骨盤の動きに注目しながら、姿勢や歩行のクセ、筋肉の左右差などを細かくチェックしていきます。単に腰が重いという症状だけではなく、「なぜそうなっているか?」を深掘りしていくのが特徴です。

冷え性やむくみ、自律神経の乱れ

「夏でも手足が冷たい」「むくみやすくてだるい」そんな不調の背景には、自律神経の乱れが関わっていることもあります。

仙骨には副交感神経の出入り口があり、そこを中心にしたツボへのアプローチが、全身のバランス調整に役立つと言われています。

たとえば、お腹が冷えやすい方や、夜になると足がむくみやすい方には、仙骨まわりの温熱ケアやゆるやかな刺激を加えるだけでも、体がポカポカしてきたという声もあります。当院では、過剰な刺激を避けた施術や、日常でも使いやすいセルフケア法をお伝えしています。

生理痛や更年期症状との関係

「月経前になると腰がつらい」「更年期に入ってからイライラや不眠が気になる」そんな方にも、仙骨にアプローチする施術が取り入れられることがあります。

八髎穴をはじめとした仙骨付近のツボは、骨盤内の血流やホルモンバランスにも関連があるとされていて、周期的な変動に伴う不調にも用いられてきた背景があります。

当院では、施術の前にホルモンバランスの変化によって起こる体の状態もヒアリングしながら、過敏なエリアには無理な圧をかけず、呼吸や体の反応を見ながら進めていきます。施術後は、ご自宅でできる軽い体操や姿勢のアドバイスもセットでお伝えしています。

#腰の重さと仙骨の関係

#冷えむくみと自律神経

#八髎穴とホルモンバランス

#骨盤と姿勢の崩れ

#当院の整体的アプローチ

自宅でできる|仙骨のツボの押し方と注意点

効果的なタイミング・姿勢・押し方のポイント

「仙骨のツボって、どう押せばいいの?」と迷う方も多いかもしれません。

まず大切なのは、体が冷えていないタイミングを選ぶことです。お風呂あがりや寝る前など、心身が落ち着いているときに行うと、筋肉が緩みやすくなるため刺激が伝わりやすくなります。

姿勢としては、仰向けで膝を立てた状態や、うつ伏せでリラックスできる体勢が使いやすいです。指の腹や親指の側面を使って、ツボ周辺を「じんわり」と押すイメージがポイントです。

力を入れすぎず、5〜10秒程度を数回繰り返すだけでも、体の反応が変わることがあります。

当院では、初回時にご自身の体のどの部位に過緊張があるかを検査し、セルフケアの頻度なども個別にご案内しています。

お灸・カイロ・温熱などの活用方法

「手で押すのが苦手なんですが…」という方には、温熱を使ったケアもおすすめです。

使い捨てカイロや湯たんぽを仙骨周辺に当てるだけでも、血流がめぐりやすくなり、筋肉の緊張がやわらぎます。

特に女性の場合は、仙骨部を冷やさないことで生理トラブルが和らいだというケースもあります。お灸に関しても、市販の台座灸を使用することで手軽に行えますが、やけどには注意が必要です。

当院では、セルフケアとしての温熱刺激の取り入れ方もお伝えしており、肌の状態や冷えの程度に合わせた方法を一緒に探していきます。

やりすぎ注意|押してはいけないケースも

ツボ押しは万能に思われがちですが、注意したい点もあります。

妊娠中や発熱時、肌が荒れていたり、仙骨付近に炎症がある場合などは、刺激を加えることで逆に負担になることもあります。

また「ここを押すと効く」と思い込んで無理に力を入れたり、毎日長時間押し続けることも体には良くないと考えられています。

当院では、体に必要以上の刺激を与えないようにするため、可動域・皮膚の反応・呼吸の深さなどを細かく見ながら施術を行います。ご自宅でのケアも、あくまで“補助的なケア”として捉え、体の状態に合わせて無理のない範囲で続けることが大切です。

#仙骨のツボの押し方

#セルフケアの注意点

#温熱療法の取り入れ方

#整体的アドバイス

#無理のない不調ケア

不調が続くときは専門家に相談を

ツボ押しでは改善しきれないケースとは?

「毎日ツボを押してるのに、なんだかスッキリしない…」

そんな声が意外と多く聞かれます。たしかにツボへの刺激は、セルフケアとして役立つ場面もありますが、全ての不調がそれだけで改善に向かうとは限らないです。

たとえば、痛みが片側だけに偏っていたり、日によって症状にばらつきがある場合は、筋肉や神経のバランスが崩れている可能性があります。また、内臓やホルモンの影響などが複合的に関係していると、ツボ刺激だけでは対処しきれないケースもあります。

整体・鍼灸・医療機関の使い分け

「じゃあ、どこに行けばいいの?」と迷ったら、まずは不調のタイプを見極めてみましょう。

- 痛みやしびれが強い → 医療機関での検査が優先されるケースが多いです

- コリや疲労感が中心 → 整体や鍼灸などの手技による調整が向いています

- 冷えや自律神経の乱れ → 体質面へのアプローチが得意な鍼灸や整体が候補になります

状態が長引いているときは、複数の視点から見てもらうことで、思わぬ要因が見つかることもあります。

当院で行っている整体の視点と対応例

当院では、いきなり施術を行うことはありません。まず、立ち方・座り方・呼吸・筋膜の滑走具合など、全体の動きを見ながら不調の「背景」にアプローチしていきます。

「仙骨のツボが張る感じがする」という方には、実際にその部位に圧がかかっているのか、周囲の筋肉や関節の動きから評価していきます。また、原因が他の部位にあるケースもあるため、連動性も確認しながら施術方針を組み立てます。

さらに、再発予防の視点からセルフケアや生活の工夫までサポートしていくのが特徴です。表面的な対処ではなく、「なぜそこに負担がかかるのか?」という視点を大切にしています。

#ツボ押しの限界

#整体と医療機関の使い分け

#仙骨の違和感と体の連動

#根本改善のための検査視点

#当院の施術方針

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。