荒川院へのご予約

スタッフブログ

ヒラメ筋の鍛え方&ストレッチ完全ガイド:ふくらはぎ強化・むくみ解消に効く!

ヒラメ筋とは?基礎知識と役割

ヒラメ筋の位置・働きと腓腹筋との違い

「ふくらはぎが張って重い…」「長時間立っていると足がむくむ」

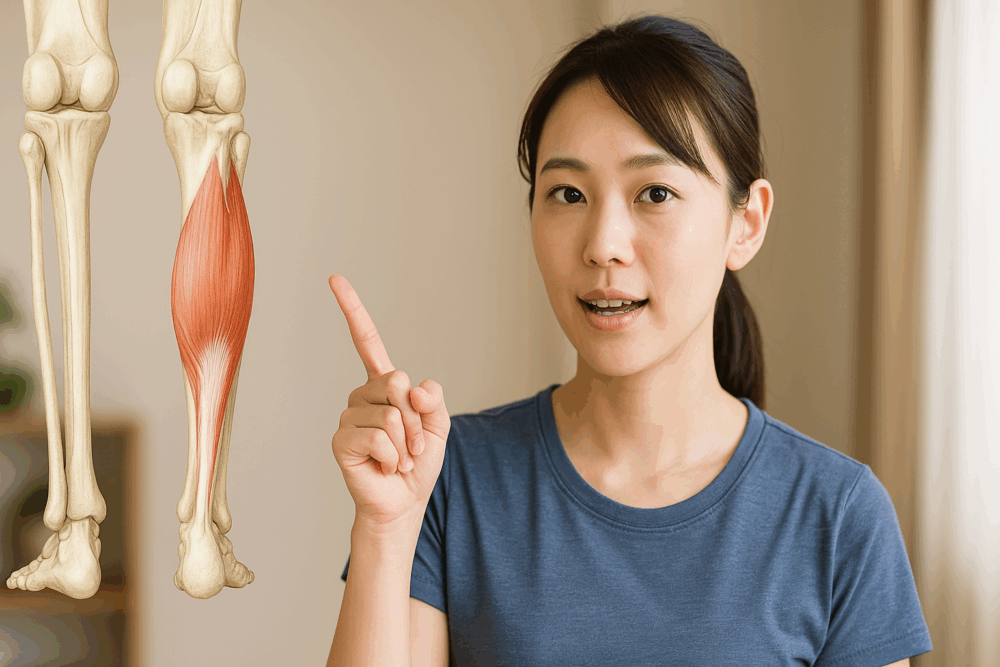

そんなときに関係しているのが、ヒラメ筋と呼ばれる筋肉です。ヒラメ筋は、膝の下からアキレス腱につながる深い位置にあり、ふくらはぎの奥で“第二の心臓”といわれるほど血流に関係しています。主な作用は足首を下に向ける「底屈」で、歩く・立つといった動作を支えています。

よく一緒に挙げられる腓腹筋(ひふくきん)とは位置が異なり、腓腹筋が表層で膝をまたぐのに対して、ヒラメ筋はより深層で膝関節をまたがない構造をしています。そのため、膝を曲げた状態で動かすとヒラメ筋がより働きやすくなります。

この2つの筋肉は合わせて「下腿三頭筋」と呼ばれ、立位や歩行時の姿勢保持に欠かせない存在です。

名前の由来と日常での役割

ヒラメ筋という名前は、形が魚の“ヒラメ”に似ていることからつけられたそうです。平たく広がった筋肉で、見た目以上に体の安定に関わっています。

私たちが何気なく行っている立つ・歩く・階段をのぼるといった動作は、ヒラメ筋が足首を支えることで成り立っています。特に立ち仕事の多い方やデスクワークで長時間同じ姿勢をとる方では、ヒラメ筋の柔軟性が落ちると血液の循環が悪くなり、むくみや冷え、だるさが出やすくなります。

当院では、ヒラメ筋を含む下腿部全体の筋膜や関節の動きを丁寧に検査し、どの動作で負担がかかっているかを多角的に確認します。施術では強い圧をかけずに、ヒラメ筋周囲の筋膜リリースと関節モビライゼーションを組み合わせ、ふくらはぎから足首までの動きの連動性を引き出していきます。また、セルフケアとしては、膝を軽く曲げた状態で行うストレッチや、座ったままでの足首ポンプ運動などを提案しています。これらのケアによって、日常生活でもヒラメ筋が自然に働きやすい体づくりをサポートしています。

ヒラメ筋が衰えるとどうなる?不調・悩みのサイン

ふくらはぎのだるさやむくみ・冷えの関係

「夕方になると足が重い」「ふくらはぎがパンパンに張る」──そんな悩みを感じる方は少なくありません。

その背景には、ヒラメ筋の筋力低下や柔軟性の低下が関係していることがあります。ヒラメ筋は“第二の心臓”とも呼ばれ、足から心臓へ血液を押し戻すポンプのような役割を担っています。つまり、この筋肉がしっかり働かないと血流やリンパの流れが滞りやすくなり、むくみや冷え、だるさなどの不調が出やすくなるのです。

実際、デスクワークや立ち仕事などで長時間同じ姿勢をとっていると、ふくらはぎの動きが少なくなり、ヒラメ筋の活動量も減ると考えられています。日常の中で「足が重く感じる」「寝る前にふくらはぎがズーンとする」ような違和感が続く場合、ヒラメ筋の働きがうまく発揮されていないサインかもしれません。

当院ではこうした症状に対して、まず立位姿勢や歩行時の重心のかかり方を丁寧に観察します。筋力のアンバランスや関節の可動域を検査し、ヒラメ筋が適切に機能していない原因を探っていきます。強い刺激ではなく、筋膜リリースや関節モビライゼーションを組み合わせて、足首からふくらはぎ全体の動きを整えることを重視しています。

姿勢や歩行への影響・腓腹筋との使い分け

ヒラメ筋がうまく働かない状態が続くと、足首の安定性が低下しやすく、結果として姿勢や歩行バランスにも影響が出てきます。特に長く立っているときに重心が外側へ逃げやすくなったり、階段の上り下りでふくらはぎが疲れやすいという声も多いです。

また、ヒラメ筋と腓腹筋(ひふくきん)は似ているようで、実は働くタイミングが違います。膝を伸ばした状態では腓腹筋がメインで働き、膝を軽く曲げた姿勢ではヒラメ筋が優位に働きます。つまり、どちらか一方だけを鍛えても足全体のバランスは整いにくいです。

当院では、膝の角度や足の着き方を細かく観察し、ヒラメ筋と腓腹筋の使い分けがスムーズになるようなアプローチを行います。セルフケアとしては、座ったまま膝を曲げて行うカーフレイズや、足首を動かすポンプ運動など、生活の中でも続けられる方法を提案しています。

こうした積み重ねが、足の軽さや姿勢の安定につながってきます。

ヒラメ筋を鍛えるメリット&トレーニング法

ヒラメ筋を鍛えることで得られるメリット

「夕方になると足が重い」「冷えやむくみが気になる」──そんな方にとって、ヒラメ筋を鍛えることは大切です。ヒラメ筋は、ふくらはぎの奥にある筋肉で、心臓へ血液を押し戻す“ポンプ”のような働きをしており、血流やリンパの循環を助ける役割があります。この働きが活性化すると、足先の冷えやむくみが軽減しやすくなるほか、下半身の疲労回復にもつながります。

また、ヒラメ筋を鍛えることで、姿勢の安定にも良い影響を与えます。足首を支える筋力が強くなることで、立位や歩行のバランスが取りやすくなり、転倒予防やスポーツパフォーマンスの向上にも役立つと考えられています。

当院では、こうした筋肉の機能低下をただ「筋力不足」として見るのではなく、骨盤・膝・足首の連動性を検査し、ヒラメ筋が働きやすい状態を整えてからセルフトレーニングを提案しています。

効果的なトレーニング種目とポイント

ヒラメ筋を効率的に鍛えるためには、膝を曲げた状態で足首を動かすトレーニングが有効になります。代表的なのが「シーテッドカーフレイズ」です。

椅子に座ったまま、膝を約90度に曲げた状態でかかとを上下させる運動です。ゆっくりと上げ下げを繰り返すことで、ヒラメ筋を主体的に使うことができます。

また、立った状態で行う「スタンディングカーフレイズ」や、片足で行う「ワンレッグカーフレイズ」も、負荷を調整しながら行えば効果的です。どの方法でも共通して大切なのは、反動を使わずにふくらはぎの収縮を感じながら動かすことです。

当院では、施術後にこうした動作を一緒に確認しながら、膝の角度・足首の可動域・体重のかけ方を細かくチェックします。必要に応じて、ヒラメ筋に関わる足底のアーチや骨盤の傾きも調整し、トレーニングの効果を高めるサポートを行っています。

セルフケアでは、入浴後や就寝前など、体が温まっているタイミングで行うと血流促進効果が高まりやすくなります。

ヒラメ筋をストレッチ・柔軟に保つ方法

ストレッチが重要と言われる理由

「ふくらはぎが重い」「立ちっぱなしで張る感じがする」──そんなとき、ヒラメ筋がこわばっている可能性があります。

ヒラメ筋はふくらはぎの深い部分に位置し、足首の動きや血流の循環を支える重要な筋肉です。この筋肉が硬くなると、血流の流れが悪くなり、疲労やむくみがたまりやすくなります。特に、デスクワークや立ち仕事で長時間同じ姿勢を取る人は、ヒラメ筋の伸び縮みが減ってしまい、ポンプ機能が十分に働かなくなる傾向があります。

当院では、こうしたケースではまず足首や膝の可動域、筋膜の滑走性を検査し、ヒラメ筋に「動かしづらさ」が出ていないかを確認します。その上で、筋肉や関節を無理なく動かせるように整え、血流を促すような手技を行います。

ヒラメ筋は強いストレッチよりも、“じんわり伸ばす”穏やかな刺激が効果的と言われており、患者さんの体の反応を見ながら施術を進めることを大切にしています。

膝を曲げた状態で効くストレッチと実践法

ヒラメ筋を伸ばすときにポイントとなるのが「膝の角度」です。膝を伸ばした状態では腓腹筋(表層の筋肉)が主に伸ばされますが、膝を軽く曲げた状態にすることで、より深部にあるヒラメ筋にアプローチしやすくなります。

ストレッチを行う際は、足首をゆっくり曲げ伸ばししながら、ふくらはぎの奥が軽く伸びる感覚を感じるのが目安です。

実践しやすいストレッチ法をいくつか紹介します。

- 壁を使ったストレッチ:壁に手をつき、片足を後ろに引いて膝を軽く曲げ、かかとを床につけたまま30秒キープ。

- 正座+膝立てストレッチ:正座の姿勢から片膝を立て、体重を前に移動させるようにしてふくらはぎを伸ばす。

- ヨガの“ダウンドッグ”アレンジ:両手と足を床につけ、膝を軽く曲げてかかとをゆっくり床に押し付ける。

- タオルストレッチ:床に座り、片足にタオルをかけてつま先を引き寄せるように伸ばす。

どの方法も、呼吸を止めずにリラックスしながら行うことが大切です。当院では、ストレッチの前後で足の動きや冷えの変化を確認し、個々の体に合ったセルフケアの強度や頻度を指導しています。

筋肉を柔らかく保つことで、むくみや疲労感の軽減だけでなく、歩行姿勢や足首の安定にも良い影響が期待できます。

ヒラメ筋ケア&鍛え方:よくある質問と注意点

「ヒラメ筋だけ鍛えればいいの?」という疑問

ヒラメ筋を意識してトレーニングすることは大切ですが、実は“ヒラメ筋だけ”を鍛えるのではなく、腓腹筋や前脛骨筋など他の下腿筋とのバランスも重要になります。これらの筋肉はお互いに支え合いながら、足首の安定や姿勢維持に関わっています。

たとえば、腓腹筋が強くてもヒラメ筋が弱いと、長時間立っているときに足が疲れやすくなったり、歩行中のバランスが崩れやすくなることもあります。逆に、ヒラメ筋ばかり使いすぎると、ふくらはぎ全体が張ってしまうこともあります。

当院では、ヒラメ筋だけに注目するのではなく、関節の動き方や骨盤・足首の連動性を重視しています。検査では、立位姿勢や足の重心位置、膝・足首の動きを観察し、どの筋肉が過剰に働いているのか、あるいはサボっているのかを見極めます。そのうえで、施術では筋膜リリースや関節モビライゼーションを行い、全体のバランスが取れた動き方に整えるようにしています。

トレーニングとストレッチ時の注意点

ヒラメ筋を鍛えるときに意識したいのが「膝の角度」と「足首の動かし方」です。膝を軽く曲げて行うことでヒラメ筋に刺激が入りやすい一方、フォームが崩れると膝や足首に負担がかかることがあります。

たとえば、つま先が外に向きすぎると内側の筋肉に偏り、逆に内向きすぎると外側に負担が出やすくなります。

また、ストレッチ時にかかとを浮かせすぎたり、強く伸ばしすぎるとアキレス腱を痛めるリスクがあるため、「気持ちよく伸びる範囲」で止めるのがポイントです。

当院では、施術後にその人の体の状態に合った負荷や回数をアドバイスしています。年齢や日常動作の特徴(立ち仕事・座り仕事など)によっても適した方法は異なるため、最初は軽めの運動から始めることをおすすめしています。

続けるためのコツと頻度の目安

「筋トレやストレッチは続かない」という方も多いですが、ヒラメ筋のケアは“少しずつ・毎日”が理想になります。

長時間やる必要はなく、1回30秒のカーフレイズやストレッチを朝晩に取り入れるだけでも十分です。習慣化のコツは、「歯みがきのついで」「テレビを見ながら」など、生活の中に自然に組み込むことです。当院でも、日常の中で無理なく続けられる方法を一緒に探しながら提案しています。

ヒラメ筋は一度鍛えただけでは変化を感じにくいですが、継続することで血流が促され、足の軽さやむくみの変化を感じやすくなります。大切なのは、“続けられる強度とリズム”を見つけることです。

お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ

なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。

「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。

お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。

LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!

この記事を書いた人

廣瀬 知志

荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。

どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。